旧ユーゴスラヴィア

畔上 明

「オリエント急行」に揺られて16時間、ハンガリーから東南東のルーマニアへとやって来たのは1976年5月4日の昼、横浜港出航からは40日目のことでした。そして首都ブカレストに7日間、ブルガリアの首都ソフィアに6日間滞在、5月16日にはソフィアから「イスタンブール急行」でユーゴスラヴィアへと入国しました。

黒海とアドリア海に挟まれたバルカン半島の東欧諸国は、国の名前から歴史に思いを馳せることが出来ます。

領土拡大を続けるローマ帝国は紀元2世紀に黒海へと達しました。その証しとして、ラテン語民族がバルカン半島東端にその後も生き続けているのだということを示すために、「ルーマニア」という国名の中にローマという言葉を刻みつけているわけです。

「ブルガリア」はヴォルガ川畔りの遊牧民族ブルガール人が7世紀後半バルカンに移住してきて、先住の南スラヴ人と同化した末裔であるとのこと。

そして、「ユーゴスラヴィア」は【南スラヴ人の国】という意味であることから、同じルーツの民族ながらハプスブルクやトルコ等の影響を受け様々な文化に分かれた国々が、統合されていったのでした。1918年にオーストリア・ハンガリー帝国が崩壊したことで誕生したセルビア、クロアチア、スロヴェニアの統一王国が1929年にユーゴスラヴィア王国と改称されたことに始まります。その後、第二次世界大戦中ナチスと闘ったパルチザン(人民解放軍)の指導者チトー(1892-1980)が、戦後ユーゴスラヴィア社会主義連邦共和国の大統領に就き、自主管理社会主義という、他の東欧社会主義諸国とは違った独自路線を歩むこととなります。そのチトー路線が見事に国を一つに纏めていたのでした。

しかし、1991年に勃発した民族紛争が十年に亘って続くこととなり、その間、東方正教のセルビア、モンテネグロ、マケドニア、カソリック教の強いクロアチアとスロヴェニア、イスラム教徒の多いボスニア=ヘルツェゴヴィナという6つの国がそれぞれ独立、さらにセルビアの中でもアルバニア人イスラム教徒の多い自治州コソヴォが2008年に独立しました。

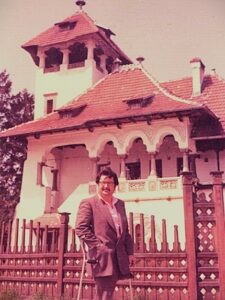

まずはブカレスト(ルーマニア)に向かう列車のコンパートメントで一緒になった恰幅のよい髭男、片足しかなく松葉杖で歩くヨアノヴィチ氏が、バルカンの小パリと呼ばれるブカレストの街を案内してくれます。電卓の闇商売をしていると口にするので最初のうちは警戒し恐る恐る付いていきました。実際は石油に係わる貿易事業でフランス、イタリア等との取引で各国を股に掛け、仕事中片足を失ったとのこと、凱旋門やアテネ音楽堂を始めとする表通りを自家用車で巡ってくれた親切な方でした。

別れて一人じっくり歩いてみれば、街行く人々の服に穴が空いていたり襟まわりがフケで白く汚れている姿が目につきギョッとしましたが、貧しさをものともせず、ラテン系の彼らは実にあっけらかんとしたものです。又、駅裏手や緑地帯のあちらこちらで野宿しているロマと出くわし、これも社会主義国?と驚かされました。

************************

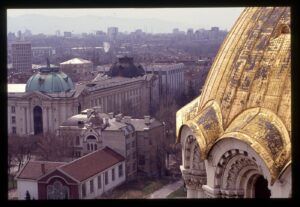

ソフィア(ブルガリア)の街を歩けば、中心部の教会群や古代遺跡は別として画一的な建物、キリール文字のプロバガンダ、まるでソ連に戻ったような既視感を覚えます。とはいえ、商店に並ぶ品は外国製品が目立ち、セイコーやシチズンの時計まで売られています。映画館では1943年のアメリカ映画「キュリー夫人」(ポーランド語の字幕の付いたフィルムで、英語の科白にかぶるように女性弁士がブルガリア語で語ります)、「101ダルメシアン」(題名だけの表示でスチール写真もなかったため、ダルマチア地方に関するドキュメンタリーと勘違いして入館、小学校の頃観たディズニー・アニメ「101匹わんちゃん大行進」と分かり、観ているうちに懐かしさもあって何故か涙がポロポロ流れてしまったのでした)、日ソ合作の黒澤明監督「デルス・ウザラー」(最後に流れるイサーク・シュワルツ作曲の「鷲の唄」の途中で映写機がプツンと切られてしまい唖然としたものです)、ワシリー・シュクシン「赤いカリーナ」等が上映され、どれも看板に惹かれ映画三昧してしまいました。

ユースホステルでは、米国、中近東、豪州からと、広い世界からやってきた若者たちとの交流がありました。兵役を逃れてニューヨークからやって来た20歳のユダヤ人キャネス、クウェートの若者アゼール・ナジ、マケドニアのスコピエでイコンを描いているというヨヴァン・ジョルジョフスキー、ギリシャ人の血を引いたニュージーランドの青年ジョージ・ジョージアといった同室者との語り合い、散策するのも連立っての仲。

キャネスが言うには、前年度にベトナム戦争が終結したとはいえ帰還米兵の後遺症は凄まじく、多くがヘロイン中毒に罹っている、兄は負傷して3000ドルも費やしているのだと、故国アメリカの悲惨な若者たちに思いを寄せていました。

ヨヴァンは、眠りにつく前のひと時、鉛筆で私の肖像画を描いてくれます。

長髪を束ねたジョージは私より2つ若い23歳、父がイスタンブール、母がイズミールと、共にトルコ生まれのギリシャ人、両親はジョージが生まれる前の1948年、内戦中のギリシャからニュージーランドに移り住んだとのこと。ニュージーランドにはバルカンからの移民が多いのだそうです。

「どうして君は髪を伸ばしていないのか。日本人は長髪ということは稀なのか」などと言います。彼とはその後ユーゴスラヴィアの宿や列車で出会っては別れ、折々の道連れとなったのでした。

皆でセルフサービスの店に行き、先ずはヨーグルトを口にし「さすがブルガリアだ」と称え合いました。食べ物はどれも美味しく、ヨーグルトの冷製スープ、チーズ入りショプスカサラダ、サルマと呼ぶロールキャベツなどがお気に入りメニューとなり、滞在中は幾度となくそうした料理に舌鼓を打ったものです。

************************

ユーゴスラヴィアへ

1)ベオグラード(旧ユーゴスラヴィアの首都であり、現セルビアの首都)

ソフィアからユーゴスラヴィアの首都ベオグラードまでは、急行列車でバルカン半島を西北に進むこと6時間半、国境越えは、これまでの東欧社会主義諸国のようなビザが要らないこともあって手続きはいたって簡単。時計を一時間遅らせるだけで終わり。のどかな景色、広々と続く畑、村の結婚式風景に見とれるうちに、夕刻ベオグラード到着。地図を片手にウロウロキョロキョロと歩いていると、通り掛った人たちが警戒心を示すことなどなく気さくに声を掛けてきます。ざっくばらんな人たちの何と多いこと。路面電車に乗ってユースホステル「ムラードスチ」に向かったときには、最寄駅に着くなり運転手も一緒に下車してきて道案内をしてくれたのです。これは、嬉しい困惑でした。宿は2泊で137ディナール(2330円)。ここで、ギリシャ系ニュージーランド人ジョージと再会。ソフィアで一緒に食事をした仲だけであっても、もう兄弟同然と言わんばかりの人懐こさです。

3日間歩き回ったベオグラードの街は坂が多く、美しい公園に恵まれているという印象を持ちました。

トルコ城址からドナウ川を臨み、サヴァ川との合流地点の緑地帯カレメグダン、そしてセルビア最古の老舗ホテル「モスクワ」に近いテレジィスカ・テラサという公園での休息を一人堪能、手紙を書いたり読書をしたりしているうちに太陽が動いていくのが感じられます。

隣のベンチに座っていた年配の男性が「日本人かね」と英語で声を掛けてきます。話のきっかけにと手にした袋の中から「これは若い頃の私が書いた詩だ」と言って、英訳された一枚の紙をスーヴェニールにと手渡されました。

「アポロ11号の宇宙飛行士アームストロングやスウェーデンのオロフ・パルメ首相から手紙をもらったこともあるのだ」と大切そうに取出してチラリと見せてくれます。ボラ・ブランケヴィチと名乗る66歳の詩人は「セルビア語の詩集が日本の図書館にも置かれている筈」とのこと。大風呂敷を広げた話なのか本当のことか分かりかねますが、愉快な人で「いつも半分の年齢しか言わない。実は今33歳なのだよ、我が心は、といった具合にね」。ホテル前に駐車する自動車の群れを指差して「沢山のブルジョワがいるだろう。これではチトーは王様だね」。きれいな女性を目にすれば「フォー・ユー」と言い、街で見掛けた娼婦らしき写真に「アンバサダー」、裸像の噴水をいじくりまわしている少年を見て「シンパティック・シチュエーション(共感出来る状況ですな)」などとしゃべる。「ユーゴの女性は魅力的かね。フィフティ・フィフティ、まあまあといったところかね」と冗談めいた口調は止まりません。

郵便局へ用があると伝えると同行してくれました。公園で書いていた封書を窓口に出したところ「外国への手紙は封印していてはダメだ、書き直せ」と言われ、それに対してボラさんは「融通の利かぬ役人根性め」と抗議してくれるのでした。そして、書き直すための新しい封筒にはお金を出してくれたのです。

ボラさんと別れた夕刻「ドリナ・ミル(平和の谷)」という1956年の映画を観にビオスコープ「ベオグラード」に行きました。画面ではスロヴェニア語の科白にキリール文字のセルビア語字幕が付けられています。ローマ字文化圏のスロヴェニア語を耳にしながらキリール文字を追ってみると多分に似た言葉であろうと思われます。そうであれば、字幕無しでもセルビア人にはほとんど理解出来るのではないかと想像出来るのでしたが、こんなところからも六つの共和国、五つの民族、四つの言語、三つの宗教、二つの文字、一つの国家ユーゴスラヴィアというユニークな国に来た面白さを感じました。

************************

2)ザグレブ(クロアチア)からリュブリャナ(スロヴェニア)へ

ベオグラードから夜行列車で東から西へと走って言語文化は似通っていながら宗教的に異なるクロアチアの中心地ザグレブへ向かうときも、そしてまた、石灰質の白い山並みをサヴァ川沿いにスロヴェニアの中心地リュブリャナに行くときもギリシャ系ニュージーランド人のジョージと乗合せました。

丘の向こうという意味の町ザグレブでは、高台の旧市街、バロック建築の街並みを一緒に歩き回りました。石の門を潜りぬけた坂を駆け上がるようにして聖マルコ教会まで息を切らしながら登り切ったのも道連れがいてこそでした。平地に下りた先の新市街では、お互いに映画に興味があることから、井上梅次監督「怒れドラゴン(日本語名は「怒れ毒蛇・目撃者を消せ」)」(1974年田宮二郎主演)、佐藤純弥監督「ゴルゴ13」(1973年高倉健主演)、山本薩夫監督「戦争と人間 完結篇」(1973年)が上映されているビオスコープに立寄りました。

リュブリャナ散策もジョージと一緒、城山へと上がれば、眼下のリュブリャナ川に架かるアール・デコの三本橋を中心とした旧市街が一望できます。オーストリアとイタリアの影響が混在していると言われるスロヴェニアですが、名建築家プレチニクが美しくまとめ上げた旧市街は、うっとりさせられる落着いた雰囲気を感じました。

ローリングストーンズが来月やってくるというポスターを見てジョージが興奮を抑えきれません。「来月またこの街に戻ってくるぞ、ローリングストーンズを聴くことが出来るなんて奇跡に近い」「リュブリャナには9年前にも両親と車で来たことがある。この赤い屋根が連なる美しい街を訪れた時の記憶は鮮明だ」。道の両側の建築物を繋ぐアーチ中央に架かる時計を見るや「常に12時を示したままでいるのも9年前と同じだ」「この街が気に入った、また来るぞ!」と言いながらウィーンに向かって北上するジョージとは、そこで別れました。

ザグレブからリュブリャナへの列車での道中、同室の元パルチザンだという小指の無い男が、クロアチア語で何かをまくしたてては盛んに「チトー、チトー」と無邪気に腕を振りながら叫ぶ姿、そんな場面が心に焼きつきました。それから4年後にチトーは亡くなり、異なる文化の多民族が仲良く暮らし一枚岩に見えたユーゴスラヴィアも、不幸な道をたどっていくとはゆめゆめ思わなかったものです。

************************

ユーゴスラヴィアを離れた後の私は、その先3ヶ月間西ヨーロッパの国々を巡り、その間出会った旅人たちに「ヨーロッパの中でお勧めの国は何処か」と聞いて回ったところ、かなりの割合で「ユーゴスラヴィア」という答えが返ってきました。しかしユーゴスラヴィアと言っても「アドリア海がどこまでも澄んでいて美しい。その海沿いのダルマチア地方こそベストだ」との回答でした。

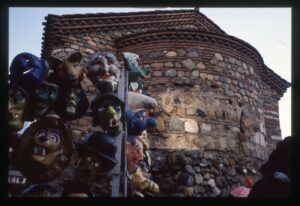

その勧めに従って、3ヶ月を経ての8月27日にユーゴスラヴィアを再訪、クロアチアのアドリア海に沿ってリエカ、スプリト、ドゥブロヴニク、そして内陸に入って懐かしの首都ベオグラードを経由して、マケドニアの中心地スコピエと巡り、ユーゴスラヴィアの印象の幅が広がり再認識していくことになります。

9月2日に再訪したベオグラードでは思い出の場所であるホテル「モスクワ」横の公園に腰を据えました。またボラさんに会えるのではないか期待しながら読書に時間を費やします。「ようこそ、舞い戻って来たのだね」との声に、横を向けば予想通りにボラさん。

「日本映画『望郷 サンダカン八番娼館』を観てきたところだが、面白かったよ」

「ああ、ボラさん、会いたかったです」。

すると「ヨーロッパを周遊してきてどこが一番かね」と聞かれたのです。「スペイン、ドイツ、そして勿論ユーゴスラヴィア」と答えたところ、「その中でも特にどの国を挙げるね」と質問されます。内心は彼の国ユーゴスラヴィアと答えたかったのですが、ゴマをするようで、しかも一筋縄ではいかない老詩人だからと「スペイン」と答えてしまいました。彼は黙り込んだまま。思いもよらずガッカリさせてしまったのでした。嬉しい再会となる筈が、素直であるべきであったと悔やまれました。

後年、ツアー・オペレーターとして東欧を扱うようになってから、何としても解体してゆくユーゴスラヴィアを取上げたかったのでしたが、セルビアとクロアチアとの紛争、ボスニア=ヘルツェゴヴィナ紛争、コソヴォ紛争に胸痛み、旅行企画どころではありませんでした。ようやく1998年JTBや日通旅行、ジャルパック等の旅行会社企画担当者を案内するかたちでクロアチア研修旅行を実施、2004年には私自身の顧客10名程のグループを引率してボスニア=ヘルツェゴヴィナのサラエヴォ、モスタール、クロアチアのドゥブロヴニク、スプリト、プリトヴィツェ湖沼群、リエカ、オパティア、イストリア半島のプーラ、スロヴェニアのブレッド湖、リュブリャナ、そしてイタリアのトリエステへと抜け出るルートを巡り、その後の販売促進の糧としたのでした。

サラエヴォ (東方正教とカソリックとイスラムの教会が並存する通りが印象的、また第一次世界大戦勃発のきっかけとなったオーストリア大公夫妻暗殺現場に碑がある)

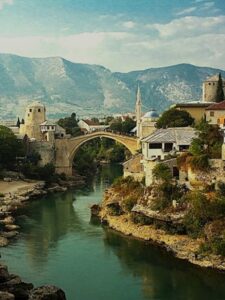

モスタール (オスマン帝国時代の旧市街とネレトバ川に架かる美しい石橋で知られるが、1992-95の紛争で橋は破壊、1999年から5年かけて復興)

オパティア(14世紀のベネディクト修道院が町の起源、イストリア半島の付根に位置するアドリア海のリゾート地)

************************

1976年の放浪の旅に話は戻るのですが、5月22日ユーゴスラヴィア最後の訪問地であったスロヴェニアの中心地リュブリャナからイタリアへ3時間ほどの鈍行列車に乗っていた時のことです。

ポストイナ鍾乳洞へ向かう子供たちが所狭しと車内にひしめき合っていて、その間に入っては折紙で鶴を折ったり剣玉を披露したりして集まってくる子供たちと遊んだのでした。

1時間ほど経ちポストイナで下車する子供たち一団との別れを惜しみました。

静まった座席でウトウトし出したところ、手に何らかの感触があります。目覚めると、オレンジを手にした可憐な女性が眼前に。

「オレンジ、半分ですが剝いたので、食べて下さい」と差し出されたのです。

20歳に満たないスロヴェニア人の女性の英語はたどたどしく、こちらもしどろもどろ。

オレンジを食べ終えたのをきっかけに、ご馳走になったお礼にと折鶴と紙人形を渡しました。

すると何かないかとバッグの中をあさり50パラのコインをくれます。

スロヴェニアはどこを回ったか聞かれ、リュブリャナだけだと言えば「アルプス山脈から流れ込んだ綺麗な水がブレッド湖という景勝地になっているのでお勧めですよ」といった話をしてくれます。

「私の名前はクララ、あなたは?」「絵の先生になる為に勉強中の大学一年生なの。あなたは?」と質問攻め。そして今日は「国境を越えてイタリアにスケッチにいくところ」と言います。

根はとてもしっかりとした方のようではありましたが、話しながらはにかんだり照れ隠しをする娘さんでした。

スロヴェニア最後の駅セザナから10分後、いつの間にか国境を越えて次の駅はイタリアのオピチーナ。そこで、クララは名残惜しいけれどと、下車していきます。

5キロ先が目的地である港町トリエステ、とはいえ線路は曲がり丘を越えるため20分ほど掛るとのことで、荷物を用意して車窓を眺めていると眼前に広がるのはアドリア海。

海を見るのは、ナホトカ港以来、大陸をまたいで初めてのことです。遂にイタリアにやって来たことを実感しました。

イタリア最初の町トリエステでは、街並みの美しさを見て回るよりも先ずは腹ごしらえだと、ふと入った閑静な食堂、その第一印象は強烈でした。

スパゲッティに手を付けようとしたところ、鳩が突如「ドアが開いていたのでちょっと覗きにきました」とばかりに店内に飛び込んできます。呆気にとられたものの鳩の存在がごく自然に溶け込み、周囲は動じません。

今度は図体の大きな犬が「入り込むつもりじゃなかったけれど楽しそうな雰囲気に釣られてしまいお邪魔しますね」と言わんばかり。人々の生活圏に他の生き物たちが迷い込もうが共存しているのだから当たり前のことといった、何とも自由な風が吹く、それがイタリアなのか。

そんな町を歩き回っていると、迷路のような小路でバッタリとクララと出会ったのです。淡い期待が現実のものとなり嬉しく、写真を撮ってもよいかと聞くと恥らんで頬を赤らめます。

とはいえ、その先こちらの押しが足りなくて「それではまた機会があれば」などと言ってしまいます。そのまま違う方向へ歩いていき、結局それっきりとなってしまったのでした。

************************

クララの面影は、高校2年のクラス替えで同級となったSさんという女性を彷彿とさせました。

1967年東北への修学旅行から帰京する列車の中、目の前に座っていたのがSさんでした。春の新学期での倫理社会の授業のことを覚えているとSさんが語ります。

その最初の授業は人生観、世界観というテーマを扱っていました。教師からいきなり私が指され「君の人生観は?」との質問に戸惑い、しばらく口籠りました。当時学業成績は悪くはなかったものの体育が苦手なことからその不器用さが劣等感の塊となっていた我が身、長編小説「戦争と平和」を読み終えたのを取っ掛かりにトルストイの作品の数々を手にし「人生を肯定する」場面に救われた思いがしたのがちょうどその頃でもありました。容貌に対するコンプレックス、吶々とした喋り、身振りのドン臭さ、そうしたことさえ肯定して生きていけたら、という思いをうまく言えず「誠実に生きる」と回答したのでした。そんな授業のひとこまをSさんが覚えていると話してくれた夜行列車の思い出が蘇ってきたのです。

同じ年の春先にSさんから初めて声掛けをしてもらったことも心の中に残っていました。武蔵野音大で開かれた春の音楽祭で聴いた我が高校音楽部の合唱「大きな古時計」、その翌朝、教室で出会うなり「聴きに来てくれたのね」とお礼の言葉。音楽祭での冒頭挨拶にSさんが舞台に立つと耳にした私は、それを目当てに江古田の駅から駆け付けてみたものの会場に向かう道に迷って開会の辞には間に合わなかった、そんなことも伝えようとしながらうまく口が回らず会話となりませんでした。それ以来、片思いの情が高まり、教壇に目をやれば視線の途中に座すSさん、その斜め後ろとなった三つ編み姿に焦点が合ってしまいます。席替えで一時期Sさんと席が隣同士となったときには天にも昇る気持ちで心ここにあらずという有様でした。

卒業後、音大に学ぶSさんに勇気を奮って年賀状を出したところ返事をもらい狂喜したこと、それからしばらく文通が続きました。大学時代には一緒に日比谷有楽座で映画「屋根の上のバイオリン弾き」を観たり、文京公会堂で松山バレエ団の公演を鑑賞したりしたこともあったのですが、私の不器用さは、ただでさえ口下手であるところに会えばそれに輪をかけた訥弁でトーンが下がってしまう工合。そんな頼りない態度であったため、徐々にSさんは離れていってしまったのでした。

そして、1975年の暮れ「結婚しました」という葉書を受取り、それが翌春の放浪の旅出発の背中を押したのです。

クララとの出会は、その旅立ちまでの淡い初恋ともいえる経緯を思い返すこととなったのでした。