モンテイロさんの時間

青木恵理子

1970年代、人類学者がフィールドワークの最中に現地特有の病気に罹り、亡くなることはそれほど稀ではなかった。私がマラリアに罹ってかなり重篤になっても回復できたのは、モンテイロさんと彼の家族の力が大きい。

1979年11月夜半、私は強烈な寒気と震えを感じ目を覚ました。インドネシア南東部にあるフローレス島の山間地域でフィールドワークを始めて3ヶ月めに入った頃だった。『熱帯の疾病』という本をむさぼり読むと、どうやらマラリアに罹ったことが分かった。当時26歳の私は、若さを頼りに、自然に回復することを願ったが、症状は日に日にひどくなり、身体全体が痛みと化し、口のなかに苦さが溢れ、水も飲めなくなった。命の危険を感じ、医者のいる町エンデを目指した。夫に支えられながら4キロの山道を歩いて自動車道にたどり着き、奇跡的に通りかかった乗り合いバスに乗り、エンデの小さなバス・ターミナルで降りた。かなりの距離の坂道を登り、ようやく、モンテイロさんの家にたどり着いた。

マラリアの影響で黄疸を発症し衰弱した私を見て、モンテイロさん夫妻は言った。

「病院に行くと悪化するので、ここで静養しなさい」。

「病院に行くと悪化する」という判断は、私を驚かせたが、当時の町の状況を考えると的を得たものだったと思う。「ここで静養しなさい」という泰然自若とした指示は、どう対処していいかわからない病気に罹り、衰弱して朦朧としている私を、心底安心させてくれた。[1]

当時、人口2万人の町エンデには、病院は二つしかなかった。ひとつは、オランダに本部があるカトリック女子修道会経営の産院、もうひとつは政府経営の総合病院。産院の評判はよかったが、これはおかど違い。総合病院は、設備や衛生面で問題が大きいとのことだった。町には、医師が数名いた。彼らは、午前中に総合病院で業務をこなし、家に帰って昼ご飯をたべて昼寝し、夕方から自宅でクリニックを開いた。同じ医師が処方しても、病院の薬よりクリニックの薬の方がよく効くという。もちろん値段は何倍も何十倍も高かった。家で昼食・昼寝という生活パターンは、海岸の町エンデの気候にしっくりと根付いていた。私は、病院には行かず、近くの個人クリニックに行って薬をもらい、モンテイロさんの家で作ってもらったスープをすすり、静養を始めた。

最初のうちは、「この異郷の地に埋葬されるのかもしれない。お母ちゃん、ごめん。」とぼんやり考えながら、洗い立てのシーツの敷かれたベッドに、黄色い身を横たえて過ごした。その当時、日本の両親とも健在だったけれど、なぜか「お父ちゃん、ごめん」とは思いつかなかった。生命に関しては母親!ということなのかもしれない。

モンテイロさんの家の居心地がとてもよかったこともあり、一週間過ぎるころには、黄色味も抜け、食欲も少し戻ってきた。その時無性に、日本の絹ごし豆腐の冷ややっこに日本の醤油をかけて食べたかったのを鮮明に覚えている。インドネシアの町の例にもれず、エンデにも華人が多く、彼らの祖先たちが齎した醤油と豆腐は簡単に入手できたのだけれど、そしてそのあっさりした醤油と歯ごたえのある豆腐はそれなりに美味しいのだけれど、私はその時、日本のあの旨味のある醤油とツルっとした喉ごしの豆腐という、フローレスでは叶わぬ夢を見ていた。

やがて本格的に回復し始めると、叶わぬ夢への執着も消え、モンテイロさんとともに食卓を囲んで、食事をたっぷりとるようになった。私の病気回復のために、栄養価の高い葉っぱをすりつぶして入れたスープを作ってくれた。昼食で満腹になった後は、ゆっくりと昼寝をするというエンデの町の生活のリズムを私も刻むようになった。エンデの町の多くの人がそうであったように、昼寝から覚めると、砂糖のたっぷり入った珈琲か紅茶を、少し和らいだ日差しのなかで飲むのが、私にとっても欠かせない楽しみとなってきた。フローレスの珈琲は、豆をそれぞれの家で焙煎して臼で粉末状にし、たっぷりの砂糖とともにコップに入れ、熱いお湯を注いで淹れる。十分に粉末状になっていない珈琲豆がざらっと舌に触れることもあるが、とても香があって美味しい。紅茶は、これといった特徴はないが、温かさと甘さがのどに心地よかった。

珈琲紅茶が彩を添える生活が続いて、ひと月ほど経ったころだった。モンテイロさんの奥さんが、近所のおばさんと楽しそうに話していた。私もたまたま傍らにいて、彼女たちの会話を聞いていた。私のことが話題になった。

「エリコは日本から来た学生で、フローレスの村で文化を調べいるの。今療養中なの。村でマラリアに罹って、ここに やって来た時は、ほんとに心配したわ。いつも穏やかなブウイが、珍しく、強く言ったの。『缶入りのミルクとか、保存が効いて、栄養のあるものを村にもっていかなくてはいけない』って」

ブウイは、 モンテイロさんの愛称だ。彼のファーストネームのルイスから採って、「ウイス兄さん」くらいの意味らしい。彼の家族は、子どもや孫まで、この愛称で彼を呼んでいた。たしかに、モンテイロさんは、とても穏やかな人だ。奥さんの話は続いた。

「エリコはえらいのよ、私が出すものを何でもたべるんだから」

何を褒められているのかわからなかったが、私は少し嬉しくて、少し恥ずかしくて俯いた。

「何しろ、私が淹れた、山羊の糞入りの珈琲や紅茶を、嫌がらずに毎日飲んでるのよ。お産の時や産後に、この辺の人がお世話になってるアナスおばさんからもらった山羊の糞なの。空煎りして細かくなってるの。それはね、肝臓の病気にとってもいいんですって」

「えっ!?」と私は、微笑みを絶やさないようにして、心のなかで思った。昼寝後に私が楽しんでいたあれだ。そういえば、珈琲にも紅茶にも、ざらっと舌にあたる小さい粒があった。まったく匂いも味もなかったので、エンデの珈琲や紅茶は粒々が多少あるのだと思っていた。その粒が山羊の糞だとは聞いていなかったが、確かにそれが効いたのかもしれない。村には「山羊にとって甘いものは、わたしたちにとっても甘い」という諺がある。山羊は人間にとってよいモノしか食べない、ということだ。村の知恵と、町の知恵が一致して、私はへんに納得してしまった。

山羊の糞をはじめとして、奥さんが私の療養のために細かな配慮をしていたことを、モンテイロさんがどこまで知っていたかはわからないが、彼の度量なくして、私の病気回復はなかっただろう。モンテイロさん、ブウイは、当時60歳代の半ば。着古した半ズボンに半そでシャツをまとった痩躯の彼は、さしずめ、仙人の風貌をもつ好々爺、形あるプレゼントを持たないサンタクロースだった。熱心なキリスト教徒であったけれど、それを少しも表に出さなかった。人口の90パーセント近くがカトリック教徒であるフローレス島にある町で、熱心なキリスト教徒であることはそれほど珍しくない。既に仕事から退き、質素だけれど、悠々自適のくらしを、エンデの町のリズムとともに、刻んでいた。

ただ少し特異だったのは、昼食の際に、ビールを飲むことをとても楽しみにしていた点だ。決して酔っぱらうことなく、生活習慣としてビールを嗜んでいた。1979年から現在に至るまで、村々だけでなくエンデの町でも、モンテイロさん以外で、昼食時にビールを嗜む人に出会ったことがない。もし彼以外にもその嗜みを持つ人がいたら、ヨーロッパ出身の神父か、なんらかの理由で、欧米の生活習慣につながる人たちであるだろう。当時、町にはウイスキーや葡萄酒と称するものが売られていたが、熱帯でも保存の効くアルコール化合物のようだった。ビールだけはオランダのハイネケンと提携するインドネシアの会社が生産した、ほんまもんのビールだった[2]。

日本が約3年の占領を始めた1942年以前には、インドネシア一帯は、オランダによって長いこと植民地化されていた。ただフローレス島は、植民地政府の利益となるような産業や産物、その可能性も見込まれず、本格的な植民地化はなされなかった。オランダ人たちが到着する以前、16世紀には、ティモール島の白檀を求めたポルトガル人たちが、フローレス島の東端にあるララントゥカとその東に広がる島々に要塞を築いた。モンテイロさんの遠い祖先は、ララントゥカに足跡を標したポルトガル人たちとともにやってきたスペイン人だそうだ。

モンテイロさん自身は、1915年に、フローレス中部の南海岸にある村ジョプで生れた。ジョプは、先生だった父親の赴任先だったようだ。モンテイロさんは、ジャワ島にあった、オランダ植民地政府による「原住民」のための学校を卒業し、フローレスに戻って、エンデの町で先生になった。当時は、学校教育においてオランダ語は必須であった。1942年から1945年までの日本占領下でも先生を続け、日本語も教えていた。

フローレス島を統括した日本海軍の佐藤佐(さとうたすく)や、日本人神父たちとも懇意にしていたという。灯火管制の敷かれた日本占領時代に結婚したが、佐藤の指令のもと、灯りを煌々と灯し、盛大な結婚式をしたことを、モンテイロさんは懐かしそうに話していた。フローレスでの経験は佐藤にとってもかけがえのないものであり、戦後彼は、『忘れ得ぬフローレス I Remember Flores』という本を著し、カトリックの洗礼を受けている。

1945年のインドネシア独立宣言後、モンテイロさんは教育に携わるかたわら、カトリック党という政党に所属して、インドネシア共和国に統合される前の東インドネシア国の代表を務めたり、第一代大統領スカルノ政権下で、国会議員や5つの県に分割される以前のフローレス島全体の知事を務めたりした。第二代大統領スハルト政権下でも、1971年まで国会議員を務めた。仙人の風貌を持つ好々爺のモンテイロさんからは、そんな要職についていたことは、まったく窺い知れなかった。

モンテイロさんは、ララントゥカという地に由来する強い社会的紐帯を保ちつつ、いつも間(はざま)や周辺にあったために、コスモポリタン的な人生を送ったと言えるかもしれない。スペイン人の祖先をもちながら「原住民」であり、原住民でありながらカトリックであった。オランダ植民地政府の内領ジャワから見れば外領であり周辺の地であるフローレスを故郷とし生活の拠点とした。内領の知識人たちによるインドネシア共和国独立宣言がなされると、フローレスはオランダの影響下に形成された東インドネシア国の一部となった。現実はそれほど単純ではないのだけれど、東インドネシア国はオランダ傀儡国家と名指された。モンテイロさんはその代表を務めたのだ。

植民地化された民衆の子供達や、国家内の少数者の子供達を教育する学校の教師になることは、植民者やマジョリティの言語や歴史や考え方を伝える支配の道具になる可能性と、自律や抵抗の力を育む可能性という両義性をいつでも孕んでいる。植民地支配とその交代、暴力的政権交代の歴史のなかでは、前政権下で教えた教師は裏切り者扱いされることが往々にしてある。モンテイロさんは、オランダ植民地政権、日本植民地政権、オランダ傀儡政権、スカルノ政権、スハルト政権へと、暴力を伴う政権交代の歴史的時間を、教師として、政治家として生きてきた。彼の半生の軌跡はこういった不連続の時間を貫いていた。

公的領域から退き、エンデの町の生活のリズムに合わせて悠々自適の生活をするようになってからも、慎ましい生活のなかで唯一の贅沢と言ってもよい、昼食時のビールという特異な嗜みは、スペイン人の祖先にもつ「原住民」としてオランダの学校に学び、オランダ植民地下で教師をした、人生の出発点を標していたのかもしれない。

モンテイロさんは、教師や政治家として公的な時間を生きただけではなく、私的領域や親族の領域に閉じない非公的時間を生きてきた。私たちのように、偶然の折り重なりから出会い、助力を必要とするようになった人たちを包容することに、彼は躊躇しなかった。これは、公的領域から退いたあとも変わらず、モンテイロさんの家には常に、偶然出会った村落部出身の子供達が何人か住んでいて、エンデの中学校や高校に通っていた。また、親族との関係のなかでも、家父長的な力を発揮するのではなく、みんなから「ウイス兄さん」と呼ばれ、形あるプレゼントを持たないサンタクロースとして、形のないプレゼントを届けていたように思う。

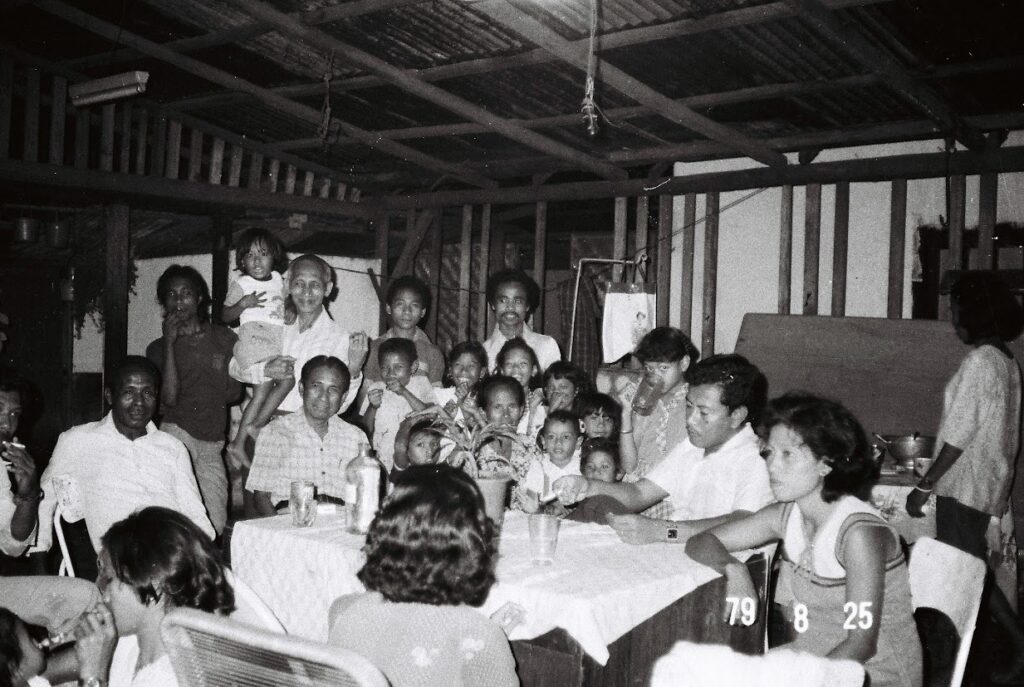

例えば、彼は、夕食の後にエンデの町内に住んでいた長女一家を毎日訪ねていた。1キロくらいの道を懐中電灯で照らしながら、ゆっくり歩いていった。長女には、11歳から3歳の5人の子供がいた。子どもたちは、「ウイス兄さん」と呼びかけておじいちゃんの来訪を毎回歓迎した。孫たちが交互に膝に乗ってくるなか、彼は長女の話に耳を傾けた。30分余りすると、彼は帰途についた。祝福するといった形式ばったものではなかったが、たしかに、形のないプレゼントを届けていた。

モンテイロさんに最後に会ったのは、2000年くらいの時だったと思う。訪ねていくと、奥さんが「ウイス兄さんは、奥にいるのよ」といって、彼の寝室に案内してくれた。彼は、1979年の頃とかわらず痩躯に半ズボン姿で、かつて長女の家に行くために使っていたのと同じ形をした懐中電灯をつけたり消したりして嬉しそうだった。言葉をかけても返事はなかった。私のことは覚えていないようだった。家族としては苦労もあったのかもしれないが、彼が包容してきた人々に包容されて、安心して遊んでいるように見えた。モンテイロさんはこうして最晩年を迎え、やがて彼の時間を閉じた。

とても多くの人が、彼から形のないプレゼントをもらったに違いない。モンテイロさんの時間は確かに閉じられたかもしれないが、形のないプレゼントの連鎖が広がり、時には栄養価の高い葉っぱのスープや山羊の糞入り珈琲などというつかの間の形を結びながら、彼が生きた時間の波動が、人から人へと今でも伝わっていっているように思う。

[1] 以上、前回の「もうひとつの故郷フローレス 四の巻」参照ください。

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Bintang_Beer 参照ください。現在、日本でも飲むことができる、評判の高いビールです。