「何もかも分かるようにはできていない」

~『谷間』~

渡辺聡子

今回取り上げるのは、『谷間』(1900)という作品に登場する老人の言葉です。最下層に生きる人々の優しさや、厳しい人生を通して培われた知恵に励まされます。

ツィブーキン家

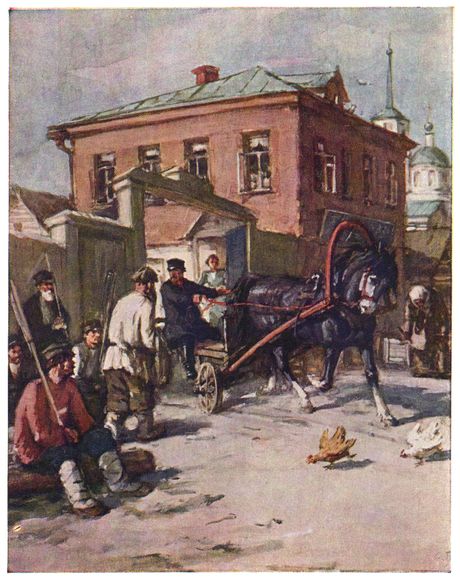

谷間にある貧しい村に、二階建て煉瓦造りの目を引く建物があります。ツィブーキンという老人の食料品店ですが、腐ったニシンの塩漬けや苦くて臭い食物油などひどい品物を売りつける上に、ウォッカの密売、家畜や皮革の闇取引、百姓泣かせの高利貸し等で抜け目なく儲けています。

長男アニーシムは町に出て警察に務め、耳が悪い次男スチェパンが家にいますが、店の助けにはなっていません。そのかわり次男の嫁に来たアクシーニヤが、商売のコツをすぐにつかんで舅の右腕となり、店の鍵束を握って仕事に熱中しています。

家族だけはこよなく愛しているツィブーキンは、自分もワルワーラという後妻を貰い、こぎれいに整った家に満足し、施し好きの彼女が店の物に手を出しても、その施しで常日頃の罪業がいささか薄められるような気がして、咎めだてはしません。

やがて長男にも嫁をということで、リーパという、母親と日雇いで暮らす極貧の娘が器量を買われてもらわれてきます。彼女もまた働き者ですが、アクシーニヤとは対照的に、無欲で幼い感じがあり、金儲けに執着するアクシーニヤやどこか異様な雰囲気の夫を怖がります。実はこの時アニーシムは、贋金作りに引っぱり込まれて、発覚の予感に怯えていたのです。彼が町に出て行くと、リーパはなじんだ生活に戻ろうとするかのように、古いスカートに裸足で掃除や洗濯に勤しみ、夜は台所や納屋で寝起きします。

その後、アニーシムは逮捕され、リーパに赤ん坊が産まれます。彼女は、その小さな存在が可愛くてたまらず、両手で高く挙げては、「大きくなったらいっしょに日雇いに行こうね!」と呼びかけるのでした。

恐ろしい事件

アニーシムは、父親の奔走虚しくシベリア送りになってしまいます。失意の中でツィブーキンは後妻の提案を入れ、親が当てにならない孫のために、ブチョーキノという土地を残してやろうと手続きをします。でもその土地は、アクシーニヤが愛人関係にある工場主兄弟の入れ知恵でレンガ工場を作り、張り切って経営に乗り出したまさにその土地だったのです。彼女は怒り狂い、偶然も重なって、赤ん坊に熱湯を浴びせるという恐ろしい事件が起きます。

赤ん坊は郡会病院に運ばれ、まる一日苦しんで亡くなります。リーパは迎えを待たず、亡骸を抱いてとぼとぼと歩き出します。途中池のほとりに座り、村が寝静まるまでぼんやりと時を過ごしますが、周囲は彼女の悲しみをよそに鳥たちが鳴き交わし、蛙は賑やかに生を謳歌しています。

ふたたび歩き始めたリーパは、しろがね色の月と無数の星が輝く空を仰ぎ、今ごろあの子の魂はどこにいるんだろう…… 後ろから付いてきてるのかな……それとも、もうあの星のあたりを飛んでいて、私のことは忘れてしまったのかな……と考えます。寂しさにかられ、誰か一緒にいてほしいと切実に願った時、焚火の傍の老人に出会います。

老人がかけた言葉

老人は最初、不吉なものを避けるように「神様の思し召しさ」で済まそうとしますが、その後焚火の燃えかすを手に近づいてきて、「お前さんは母親だもんなあ、母親はみな子が不憫なものよ」と声をかけます。「その眼にはサストラダーニエ(苦しみを共にする心)と優しさがあった」と書かれていて、リーパの心は和みます。荷馬車に乗せてもらい、病院であまりのつらさに何度も床に身を投げだしたことを話したリーパは「大人は苦しんだら罪が許されるけど、赤ん坊は罪がないのに、どうして死ぬ前に苦しまないといけないの?」と、重い問いを発します。

おそらく、この不条理を説明できる人はいないでしょう。老人も「そんなこたあ、誰にもわかりゃしねえよ」と言って黙りこみ、しばらく考えて、「何もかもわかるようにゃできていねえのさ、どうしてとか、なぜとかな」と話し始めます。人間は生きるに必要な分しか知らないのだと。そして、「お前さんがつらいのなんぞ、まだまださ。まだまだいいこともありゃあ、悪いこともある、なんだってあるのさ、でっけえからなあ、おっかさんのロシアは」と言うのです。素朴な言葉ですが、リーパの問いと悲しみを、不条理というものが住む広い世界に放つかのようです。それは辛酸をなめた半生から生まれた言葉でした。

放浪の人生

老人は、ロシア中を歩いてあらゆることを見てきた自分の言葉を信じるように、と言います。かつて新天地を求めて徒歩でシベリアへ向かい、アルタイやアムールを経てシベリアの移住農民になったものの、望郷の念にかられ、再び8000キロにも及ぼうかという道のりを歩いて帰ってきたのでした。

ある時、やせこけてぼろをまとい、はだしで渡し舟に乗って凍えながらパンの皮をしゃぶっていると、どこかの旦那に「お前のパンも黒いが、人生も黒いことよ」と涙された話もします。

帰ったところで何もなく、今は日雇い農夫です。それでも彼は、悪いことも、いいこともある人生を、あと20年くらいは生きてみたいと言うのです。聞いていたリーパはいつの間にか苦しい問いから離れています。

この老人像は、チェーホフが地主兼医者として7年間を過ごしたメリホヴォ村での農民との交流や、自身シベリアの途方もない悪路を、馬車と川船でサハリンへ向かった旅の出会いを反映していると思われます。旅行記『シベリアから』(1890)には、人生にさんざんいたぶられてもなおしぶとさを残す移住民や、猛々しい自然に怯む都会人のチェーホフに対し、そんな自然の中では生きるも死ぬも運しだいという風な現地の人々の姿が書き留められています。

そして老人の楽天性には、チェーホフ自身の中で培われた人生観も投影されているように思われます。

チェーホフの手紙

チェーホフが亡くなる数か月前に、かつて互いに惹かれ合うものがあったと思われるリヂヤ・アヴィーロワに宛てた手紙があります。既婚者でもあった彼女は、チェーホフに対して率直ではありえませんでしたし、家庭を犠牲にすることもできませんでした。疎遠になった5年間を経て(この間にチェーホフも結婚)彼女は機会を捉え、チェーホフを「誰よりも優れた人」と思ってきたことや、深い感謝の念を伝えようとします。自分の態度がチェーホフの軽蔑を招いたであろうことに苦しみ、そのまま終わるのは人生最大の悲しみだったと記します。その返信に、チェーホフはこう書いています。

「どうか、ごきげんよう。肝心なのは、朗らかに過ごし、人生をそう難しく考えないことです。おそらく、ほんとうはずっと単純なものですよ。それに、私達にわからない人生というものが、ロシアの知性を摺りへらすほどの苦しい思索に値するものなのかどうか、それも疑問です」。

ここには、相手への温かい思いやりとともに、苦悩に囚われることそのものを不毛とみる人の身軽さが見られるような気がします。

「人生はずっと単純なもの 」――これだけでは何とも言えませんが、そうなるしかなかったこと、自分の力を超えたものに囚われず、シンプルに生きる道もあることを言っているのではないかと思います。第1回で触れましたが、彼はサハリンから帰った時、「肝心なのは働くこと、公正であること。あとのことは自ずとついて来る」と述べ、母親に対しても「何が起きてもくよくよ思わないように。必要なのは精一杯自分のつとめを果たすこと、それだけなんだ」と書き送っています。生きる上で本当に大切なものを見極め、あとは退けることのできる人だったと思うのです。自分の苦悩に拘らず、広い世界に身を置いて、そこから要請されるものに応えていくことをモットーとしたように見えます。

そして『谷間』を読むと、老人が分からない世界をまだまだ見てやろうと思っているように、作者チェーホフも、簡単に決めつけることのできない人間のあり様をどこまでも見ていこうとしているのが感じられます。リーパとアクシーニヤは性格も対照的ですが、長く虐げられてきた農民の暮らしの中から生まれ出たようなリーパに対して、農村に工場ができ、鉄道の敷設で煉瓦が高騰するという時代の波に乗ってのし上がっていくアクシーニヤという対比も見られます。この二人をチェーホフはどう見ているでしょうか。

不可思議な世界

話は戻りますが、リーパの結婚から数か月にしかならないカザンの聖母祭の日(7月8日)の描写は印象的です。リーパと母親は教会に参り、市を見てまわり、梨のクワス(発泡性飲料)も飲んで良い一日を過ごしました。その帰途、谷間へ降りていく前に連れの大工と草に座って一休みします。この大工も飄々とした面白い人で、雇い主から材料をちょろまかしたと難癖をつけられた話をし、大工のくせに上の者に口答えするなと言われて、はたと考えたというのです。第1ギルドの商人と、大工と、いったいどちらが偉いのかを。「そりゃあ汗水たらして働いて、辛抱しているもんの方が偉いよな」―― それが彼の結論でした。

日が落ちて、眼下の村は濃い霧に包まれ、奥の方で灯だけが明滅しています。霧の下には底なしの深淵が広がっているようで、それを眺めるリーパ親子について、作者はこう書きます。

「赤貧に生まれ、最後まで怯えたおとなしい魂以外の全てを他人にさし出して生きていこうとしている彼女達だが、その頭を一瞬かすめたかもしれない。この広大な不可思議な世界、果しない生のつらなりの中では、自分たちにも意味があり、誰かより偉いのだろうか、という思いが」。

現実においては紛れもなく最下層にある人たちですが、美しくも不可思議な世界の中で自分たちの尊厳を一瞬感じる、安らかで満たされたひとときをチェーホフは描いています。作者の願いが込められた場面ではないでしょうか。ほかの箇所でも、悪がはびこる地上に対して、美しい真実を宿しているかのような静かな月夜をリーパたちに用意し、今ある現実が絶対的なものではないことを示唆しています。

3年後

事件の後リーパは母親のもとに戻り、今は煉瓦を運ぶ日雇い仕事をしながら、地に足をつけて生きています。煉瓦がアクシーニヤの工場のものであることに驚かされますが、夕方、駅から仲間と引き上げてくる彼女はその先頭にいて、一日が無事に終わり、休息できることを心から喜ぶように、空を仰ぎ、澄んだ声で歌っています。そして、今や心を閉ざして食事もとらず徘徊するツィブーキンに出会うと、その孤独な魂に自分の貧しい糧を差し出す人になっています。

重い問いにも、アクシーニヤへの恨みにも絡めとられず、無欲に生き、人の哀しみがわかるリーパの姿には、可哀そうな人とは言えないまねのできないものがあります。

アクシーニヤは性悪女か

赤ん坊に熱湯を浴びせ、リーパを追い出し、咎められることもなく事業を発展させ、意気揚々と生きているアクシーニヤですが、この人はどうしようもない性悪女として描かれているでしょうか。

怒りのままに荒れ狂うアクシーニヤの粗暴さと罪悪感のなさには、教育の欠如が感じられますが、医者だったチェーホフは、農村でこのような事件に出会うのは珍しくないと言っています。作品にも貧しさや無知が各所にちりばめられていますが、心を耕す機会も余裕もない暮らしが背景にあるのではないでしょうか。

また、彼女なりの言い分も、チェーホフは書いています。朝から晩まで店の切り盛りはみな私にさせておいて、ろくな仕事もしない「徒刑囚の女房」なんぞに、「私の」大事なプチョーキノをやるのはあんまりではないか!というのです。そして、これ以上こき使われるのはごめんだ、親の家に帰る、という時、彼女は「行こう、スチェパン!」と、耳の悪い夫を一緒に連れて帰ろうとするのです。初めて読んだ時、大いに驚きました。夫のことなど歯牙にもかけていないのかと思っていましたから。でも考えてみれば、スチェパンだけはこの顛末の部外者です。この家で孤立無援の悲哀を感じた彼女が、無意識に仲間を求めたのかもしれない、と今は思います。

チェーホフは、事件そのものも彼女ひとりの責任には帰していません。そもそも、「善良な」ワルワーラの「善意の」提案が思慮に欠けていました。そして、憤怒にかられたアクシーニヤが台所に入った時、たまたまリーパが洗濯をしていなければ、それも折あしくアクシーニヤの下着に手をかけたところでなければ、赤ん坊が側のベンチに寝かされていなければ、そして料理女が川にすすぎに出ていなければ、この悲劇は起こらなかったかもしれない、そう思わせる書き方をしています。人生における偶然の仕業、それも含めてアクシーニヤが起こした事件を、きわめて公平に描いてます。

出来事を簡単に定義したり、どんな人と決めつけることなく、見えないものにもできるかぎり視線を伸ばして、今こういう現実がありますよと、私達に示しているのではないでしょうか。

現在の不安の中で

戦争の拡大や気候変動、AI、SNS等による社会の目まぐるしい変化を見ていると、いったいどうなっていくのだろうと、不安にかられます。個人的な生活でも当然心配事は生まれます。そんな時、老人の言葉を思いだすと、そう、人間が生きる中にはなんだってあるのだ、今までもあったと、いく分腹を括ることができ、その分気持ちが解放されます。そして、落ち着いて見ていこうとする時、「何もかもわかるようにはできていない」ということそのものに、希望も含まれているように思うのです。