大人が読む少年少女世界文学全集 第5巻

狩野香苗

◆いつか読まねば……という、「ねばならぬ本」

今回の『トムは真夜中の庭で』は、前回の『秘密の花園』と同じくイギリスのビクトリア朝の“庭”を舞台にした児童文学で、同じようなテーマが続き恐縮なのだが、このテーマがマイブームなわけでも、究めたいわけでもない。

たまたま時代的に20世紀前半に書かれた本が続いたので、今回は比較的新しい本――近現代を舞台にした本を読もうと思って選んだ結果なのだ。

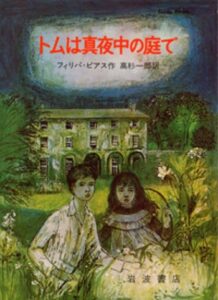

比較的新しいといっても、少年少女文学全集の1冊となるには、多くの読者に読まれ、愛されていることも必要で、そうなると多少の時間も必要だ。『トムは真夜中の庭で』は今から67年前、イギリスの児童文学者フィリパ・ピアスによって1958年に発表され、その年のカーネギー賞(The Carnegie Medalは、イギリスの図書館協会から贈られる児童文学賞。2023年、カーネギー作家賞Yoto Carnegie Medal for Writingに名称が変更された)を受賞している。

また、前回が「読んでいないのに読んだ気になっている本」であるのに対し、今回は「いつか読まねばと思いながら読んでいない本」でもある。こういう「ねばならぬ本」は、私の書棚にかなりあり、書斎の埃をうっすらと纏いながら、長い間出番を待っている。『トムは真夜中の庭で』もそうした本の1冊で、児童文学の傑作らしいから読まねばと思いこんでいたが、いつそう思ったのかも忘れてしまった。

高杉一郎訳の邦訳が岩波書店から刊行されたのは1967年で、私の本は初版から16年後の1983年発行の14刷、42年前に1700円で購入している。現在は2090円(税込み)の愛蔵版となっていて、2000年には岩波少年文庫としても刊行されている。ずいぶん長い間、書棚にしまい込んでいた。さて、読んでみましょう……

◆時という不可思議な世界を初めて描いた児童文学

弟のピーターがはしかになったため、トムは両親の家から離れた叔母夫妻の庭もないアパートで、夏休みを過ごすことになる。自分もはしかになっているかもしれないため、孤独な隔離生活を過ごすトムは退屈でたまらない。ある眠れぬ夜、アパートにある古い大時計が真夜中を告げるのに導かれ、トムがアパートのドアを開けると、そこにはあるはずのない庭園が広がり、幼い少女ハティがいた。そこはトムが生まれるずっと前のビクトリア朝の時代で、トムは不思議な出来事にたちまち夢中になる。夜ごと庭園を訪れるトムは時の旅を続け、やがて意外な結末を迎える。

あらすじは、ざっとこんなもの。タイムトラベルものといえば、我が国の浦島太郎やアメリカのリップ・ヴァン・ウィンクルのような伝説(のちにアーヴィングは伝説をもとに同名の短編小説を描いた)を思い浮かべるのだが、『トムは真夜中の庭で』は、浦島太郎やウィンクルのような、海や山に行って帰ってきたら思いもかけず数十年がたっていたという単純なお話ではない。

なにより、時という不可思議な世界そのものを描いた作者の着眼点が素晴らしい(作者のあとがき『真夜中の庭で』のことによると、J.W.ダン(John William Dunne、年、イギリスの航空エンジニア、軍人、思索家。)の『時間についての実験』から夢の作用や文中の時間の経過についての大よそのわく組を借りたとある)。

タイムトラベラーはトムなのかハティなのか、不思議な世界が現れては消え、時をめぐる複雑な物語となっている。さらに時の流れの中で普遍的な子どもの世界とその心と体の成長を描くという、緻密に計算された物語の構成が見事だ。クラシックなビクトリア朝の風俗はしっかりした時代考証を感じさせるし、庭園やそれを取り巻く自然描写は実に繊細で、夢か現かわからないような、荒唐無稽なつくり話になりがちなファンタジーにリアリティを与え、壮大な物語世界を築いている。子どもはもちろん、大人も夢中にさせるお話で、今でもイギリスを代表する児童文学といわれているのに納得する。

なるほど、私にとっていつかは読まねばならなかった「ねばならぬ本」だけのことはある。

でも、古い大時計が真夜中を告げる時の音を鳴らし、トムがアパートのドアを開けるまでの最初の20ページが、それはそれは長かった。たった20ページだが、長すぎた。文中にファンタジーの世界が現れるまで、これ、本当にイギリスを代表する児童文学なの?と疑うほど、つまらなかった。

主人公のトム少年は不平不満を口にするだけでちっとも魅力的でないし、叔母さんも叔父さんも俗物で、読んでいるこちらがはしかに罹って寝込んでしまいたいくらい、退屈だった。実際、私は読んでいる途中で何回も眠気に襲われ、居眠りをしてしまったし……。

27章からなる物語と、訳者のことばとフィリパ・ピアスの解説と「日本の子どもたちへ」という一文付きの、300ページ以上の長い物語だが、最初の「家を遠くはなれて」と「大時計が十三時をうつ」の2章20ページを読み切るのは本当に辛かった。

でも、よくよく考えてみると、トムの味わった孤独で退屈極まりない叔母さんのアパートでの隔離生活という現実を、読者もいっしょになって過ごすための2章だったかもしれない。その後の280ページは本当に面白く、タイムトラベルの醍醐味を味わい、最後に時を越えて再び出会う二人の子どもの姿まで、一気に読んでしまった。

また、読了してみると、最初の退屈な2章にはその後に真夜中の庭で起こる不思議な出来事と繋がる、たくさんの伏線が張り巡らせてあったのに、気づく。トムの家の小さな裏庭、大聖堂、大時計、気難しい大家のバーソロミューおばあさん、窓の下に横木がある子ども部屋――一見、何のつながりもなさそうなそれらが、時の流れの中で結びつき、伏線を回収しながら、物語を紡いでいたことに気がついたのは、すべてが終わったあとだった。

ただ、あの最初の2章にもう少しだけ読みやすい工夫があったら、最初から最後まで夢中になることができたのにと、やはり思ってしまう。

◆むかしのなかに生きる――むかしを思いだし、むかしの夢をみて

ネタばれになってしまうので、この複雑な物語がどのような結末となるかをここに書けないのは、とてもはがゆい。特に最終章は、思いがけない展開となり、私は個人的な体験とも重なって、心が震えるような箇所がたくさんあったのに……残念。2つだけ、最終章から忘れられない箇所を引用する。

『あの子はいっちゃった。でも、庭園はここに残っている。庭園はいつまでもここに残っているだろうし、いつまでもかわらないだろうって。』

私自身の個人的な話になるのだが、私もかつて過ごした2つの家の2つの庭と、そこで両親と弟と4人で過ごした日々を、今も懐かしく思い出す。

1つは子ども時代を過ごした小さな借家で、父が丹精込めて作った前庭と、母が野菜を育て、洗濯物を干していた裏庭があり、犬とカナリアがいた。

もう1つは両親が懸命に働いてやっと手に入れた建売住宅で、家は少し大きくなったが庭は半分の大きさになってしまった。庭仕事は手が汚れるからいやだと言っていた若い私も、父の晩年には一緒に庭仕事をすることが楽しみになっていた。私はここで人生のほとんどを過ごし、両親をこの家で看取った。

2つの家も庭も今はもうなくなってしまったが、その隅々まで、鮮やかに思い出すことができる。家や庭の姿だけでなく、そこで暮らしていた自分や家族の姿、話し声や笑い声、諍いや涙まで、いつでもどこでも思い出す。もちろん、『トムは真夜中の庭で』に登場する立派なお屋敷や、並木道が続き牧場が広がるような広大な庭園とは比べ物にならない、ささやかな、いささかくたびれた家と庭なのだが、それでも『ここに残っている、いつまでも残っているだろうし、いつまでもかわらない』ことにかわりはない。

『あんたがわたしぐらいの年になればね、昔のなかに生きるようになるものさ。むかしを思いだし、昔の夢をみてね。』

私は昔の夢をよくみる。眠っている時もみるし、起きている時も白昼夢のように甦る。あまり昔のことばかり思いだし、夢にみるので、まるで現在や未来に絶望しているかのように聞こえるかもしれないが、そんなことはない。今の暮らしに十分満足しているし、庭はないがマンションに季節の草花を置いて楽しんでいる、ベランダガーデナーだ。そんな自分の今の幸せを支えているのは、やはり子ども時代を過ごした家と庭での思い出なのだろう。

子どもはやがて大人になるし、大人はかつて子どもであった。まもなく70歳を迎える私は、これからますます昔の夢をみるだろうし、やがてその中に戻って、昔のなかに生きるようになるのだろう。そこで誰と再会するのか、なんだかすごく楽しみになってきた。