畔上 明

半世紀昔の旅日記を読み返しているうちに、更にそれよりも10年さかのぼった10代半ばの中学生時代の記憶が蘇えってきました。

0.999…という小数点以下の9が永遠に続く数字を考えると、1との差がどれほどになるかマイナスしてみたならば0.000…と小数点以下の0が無限に続くことになります。果てしない数の連なり0.999…が結果的にはイコール1となることに気が付き、1という数字が永遠と隣合わせにあると感じ入ったものでした。それからというものの、無限という考えに憑りつかれるようになった思春期の思い出です。

コペルニクスやガリレオ・ガリレイが地動説を唱える以前の人々は、地球が動いているという知識を持ち合わせていなかった。更に昔の人々は地球が丸いという知識もなく、地の果ての不思議さを感じていたことだろう。現代に生きる我々は太陽系、銀河系、その宇宙が138億年前のビッグバンにより成立ち、以来膨張し続けているという概念は持ち合わせているものの、若かった私は素朴な疑問として、宇宙の外側も永遠の空間が続いている筈ではないか……空間の果てしなさだけではなく、時間にしても30万年前のホモ・サピエンス誕生以前、さらに500万年前のアフリカに類人猿誕生、38億年前の生命誕生、46億年前の地球誕生よりも遥か彼方の時を遡っていくととどまることのない永遠の時間の線を引くことが出来るのではないか……無限の時空間の中に私たちが存在してのではないか……そう考えただけで、自然界の中の永遠に解けない不思議な地点に生きている、宙ぶらりんの感覚に仰天し、恐ろしさを感じてしまったのでした。

その不確実な立ち位置の不安さがつきまとい、この世界に対する不可解な思いを抱き続けた青春時代、そんな思いから、ユーラシア大陸を一歩ずつ踏みしめ始めたのが20代半ばだったのです。

大陸を歩み始めたばかりの頃は、異国の土を踏みしめているという感覚が強かったのですが、目くるめく人との出会いと別れが続き、一期一会の有難さが心に沁みてからは、どうやら足もとが軽やかになっていくのでした。

旅日記には、霜山徳爾「人間の限界」の中の言葉が書きとめられています。「『途上にあること』がはじめて『出会い』を可能にし、『出会うこと』は縁に従って『立ちどまる』ことでもある。しかしそれは幸いにも常にかりそめである。したがって、立ち去ること、別離によって道はその意味を回復する」

**********

ヴィザを必要とした東欧諸国を2ヶ月間めぐった後は、3ヶ月間有効のユーレイルパスを利用して西欧14ヶ国を旅して廻ることにしました。東欧諸国では日本人と出会うことがほとんどなかったのでしたが、西欧では日本人と道連れとなる機会にも恵まれます。

イタリアの国境の町トリエステで、丘の上のサン・ジェスト城に展示された現代彫刻家ミルコ・バサルデッラ(1910-69)の神話的な作品に囲まれていた時でした。39歳のSF作家森さん(ペンネーム南山宏)、そして海外青年協力隊員としてエチオピアで2年間設計の仕事を終えたばかりの28歳の桐山さんと城の中で知り合います。日曜でほとんどの商店が閉まっていたため、皆でレストラン探しに躍起になり、遂に見付けた店でビールで乾杯、炒飯の様なサラダと肉団子ポルペッテを頬張りながら、久しぶりの日本語での会話を楽しんだのでした、

1976年5月25日ユーレイルパスの使用開始にあたって3ヶ月先までの日付が書き記され、いよいよ西欧周遊鉄道の旅をスタート、トリエステからヴェネチアに向かいます。

ユーレイルパスは、降りてみたいと思った地点でこまめに下車してもよく、夜の宿代わりに長距離列車に乗って趣くままに、時には東西南北ギザギザな動きをしてみることも出来る、放浪にはうってつけの鉄道パスです。

ヴェネチア駅を降り立つと目の前は運河。177の島、150本もの運河、そして400以上の橋で結ばれ、正に「水の都」或いは「アドリア海の女王」と呼ばれるに相応しい独特の魅力があります。橋はゴンドラが通り抜けられるようなアーチ型、橋を渡るには階段を上下する為、乳母車を押す女性が昇り降りに苦労している姿につい手を貸します。しかし、旧市街は全て自動車が通れないことを知り何と素敵なのだろうと感激したのでした。駅からユースホステルまでは水上バスが交通手段となります。

オノ・ヨーコに風貌が似た岡山出身の山本さんと船を待ちます。妹がオーストリア人と結婚しザンクト・ペルテンで出産、その赤ちゃんをみてきたところなのだと話してくれます。渡し船を待つ間、日本人青年が一人また一人とやってきて、宿に落ち着いた後は4人連立って、袋小路のワインバーでくつろぎました。店頭にエビの並べられたレストラン、ところ狭しと土産物の並ぶ商店、どこからともなく聞こえてくる「サマータイム・イン・ベニス」、そしてまた何と「上を向いて歩こう」のメロディー、すれ違う少年が空手の真似、夕闇迫る中、運河を覗けば水が透き通っているのが分かる美しさ。

デヴィッド・リーン(1908-91)監督の映画「旅情」(1955)やルキノ・ヴィスコンティ(1906-76)「ベニスに死す」(1971)が思い出され、恋心が生まれるのはこんな環境の中でこそと感じ入ってしまいました。

そういえば映画好きであったことから、イタリア旅行のガイドブックとなったのは以下の作品についての当時の記憶であったといえます。

ヴィットリオ・デ・シーカ(1901-74) 「靴みがき」(1946)、「自転車泥棒」(1948)、「終着駅」(1963)、「ひまわり」(1970)、「悲しみの青春」(1971)、

ルキノ・ヴィスコンティ 「郵便配達は二度ベルを鳴らす}(1943)、「ベリッシマ」(1951)、「夏の嵐」(1954)、「白夜」(1957)、「若者のすべて」(1960)、「山猫」(1963)、「異邦人」(1967)、「家族の肖像」(1974)、

ロベルト・ロッセリーニ(1906-77) 「無防備都市」(1945)、「戦火のかなた」(1945)、「神の道化師フランチェスコ」(1950)、「イタリア旅行」(1954)、「ローマで夜だった」(1960)、

ピエトロ・ジェルミ(1914-74) 「鉄道員」(1956)、「わらの男」(1958」、

フェデリコ・フェリーニ(1920-93) 「道」(1954)、「カビリアの夜」(1957)、「甘い生活」(1960)、「8 1/2」(1963)、「アマルコルド」(1973)、

ルイジ・コメンチーニ(1916-2007) 「ブーベの恋人」(1964)、「天使の詩」(1966)、

ピエル・パオロ・パゾリーニ(1922-75) 「奇跡の丘」(1964)、「アポロンの地獄」(1967)、「王女メディア」(1969)、

フランコ・ゼッフィレリ(1923-2019) 「ロミオとジュリエット」(1968)、「ブラザー・サン・シスター・ムーン」(1972)、

そして映画音楽のLPを何度も聴き返したニーノ・ロータ(1911-79)の調べ。

戦争の悲惨さ、人情味あふれる市井の人々、底知れぬ人の好さ、激しい愛の表現、お喋りでお節介ながらもそこから伝わる温かさといった映像が万華鏡のように刻印されていたのでした。

フィレンツェを訪れた時には、丘の中腹のユースホステル周辺に蛍が飛び交っていました。蛍を追いかける少年の姿がトスカーナ中世都市での第一印象です。宿で知り合った同年齢の加藤さんとは、この先カプリまで一週間を共に過ごすこととなります。加藤さんはパリで絵の修業中とのことで、その頃民藝の俳優である米倉斉加年の絵本「魔法おしえます」がボローニャで賞を受けた話題に及んだ時には、受賞した絵本の出版社である偕成社の話となり、そこから出ている「ちえくらべばなし」の作者加藤秀は自身の父親であり童話作家なのだと話してくれました。

ウフッツィ美術館でボッティチェリの「春」や「ヴィーナスの誕生」を目にし、気品ある顔立ちの美しさには言葉も出ず、思わず加藤さんと共にため息ばかりをついたものです。

フィレンツェからペルージャ、そしてバスに乗換え、長く横たわる湖、村の教会、農婦、至るところ咲きわたる赤いヒナゲシを眺めながら聖フランチェスコのアッシジへ、また列車に乗って中世の要塞都市フォリーニョ、休日のローマ、そしてバチカンを訪れました。サン・ピエトロ大聖堂でのミケランジェロの彫刻「嘆きのピエタ」、システィーナ礼拝堂での「最後の審判」のフレスコ画には感情を揺すぶられしばし身動きが出来ません。

さらに南下をして、裸足の子やら鼻をたらした子といった陽気で血気盛んな子供たちの集まるナボリ、私鉄に乗り換えて30分、古代都市ポンペイでは糸杉、遺跡の家々、道路の石畳、劇場、競技場、浴場の合間から生え出る草花の生命力の強さ、赤、青、カーキ色が目に焼き付きます。

ナポリ湾の南側ソレントに宿泊し、そのあとカプリ島までの道連れとなった加藤さんとは、その後1カ月半ののちの7月14日パリ祭の日に再会し彼のパリのアパートに泊めてもらったのでした。イタリア旅行中、彼がカメラを向ける視線が観光名所ではなく川面や海や池ばかりで私は不思議だったのですが、パリで現像写真を見せてもらったところ水面の様々な模様が抽象画の如くにきらやかに映し出されていて彼の人柄を示していました。

加藤さんとの別れの時には、マンドリン演奏による「アリベデルチ・ローマ」が流れていたのが象徴的でもありました。

一人となってカプリ島の青の洞窟を小型ボートで通過するやアンデルセンの「即興詩人」が思い出されます。頭を低くして洞窟の穴をくぐりぬけると、海面が瞬時に神秘的な光を帯びるのです。それまでの深い藍色、絵の具を流し込んだようなグリーン、それも底まで見える透明な海水が、一変する美しさです。

断崖絶壁に囲まれたアマルフィ、古代ギリシャの植民地として始まったサレルモ、そしてシチリア島のパレルモまでやって来た時には、「ゴッドファーザー パートII」の音楽が頭の中で鳴り響き、今にもマフィアが現れるのではと多少恐れをなして歩き始めたのでした。とはいえ、町の人と目が合うと目配せをされたり、挨拶言葉を投げかけられます。時にはラッパ飲みしていたビールを半分ご馳走してくれるのです。南国の人々の気安さ愛想のよさに和まされたのでした。

イタリア半島先端部の長靴の先から、今度は一気に北上して西欧最古の大学で知られるボローニャ、そしてフェラーラへ。市壁に囲まれルネッサンス期の街並みが残るフェラーラでは、中央広場近くの壁に記されたヘブライ語を見付けました。ユダヤ人家族を描いた映画「悲しみの青春」の原作者ジョルジョ・バッサーニの小説「フィンツィ・コンティーニ家の庭」の読後感が強烈であったことから、田園風景が美しく、ポー川の流れる街を訪れてみたいと願っていたことがここで実現したのでした。なお、バッサーニには「フェラーラ物語」という作品もあります。

昼間は保育園ということで、「マンマ、マンマ」らしき言葉を発する子、むずかる子たちを迎える親の姿を見送ったあとのユースホステルではその晩の宿泊客が私一人のみ。対応してくれた女性は「悲しみの青春」のドミニク・サンダを思い起こさせる顔立ち。真面目な働きぶりを見ていると、人間の真剣な顔付きには、どこに於いても変わらぬ美しさ、善さが感じられると思いました。

その先は、東海岸のリミニ、バスで小国サン・マリーノ、さらに南下してアドリア海の貿易港バーリ、椰子の並木が印象的なターラント、北上し斜塔で有名なピサ、中世の海洋国家ジェノヴァ、そして再びローマへと巡ります。ローマの日本大使館に家族からの郵便物を取りに行ったところ、今はなき協成汽船の一等航海士、33歳の木原さんと知己を得、タクシーに同乗させてもらっての街巡り、カラカラ大浴場近くのお洒落なレストランで14000リラ(およそ5200円)もする豪華なエビ料理を振舞って頂いたのでした。

スイスとの国境近くのコモ湖では、1年前から少林寺拳法の道場をコモとミラノ郊外に持っているという日本人と会いました。先頃日本に一時帰国してみたものの、途端にイタリアへのホームシックにかかってすぐに戻ってきたのだそうです。

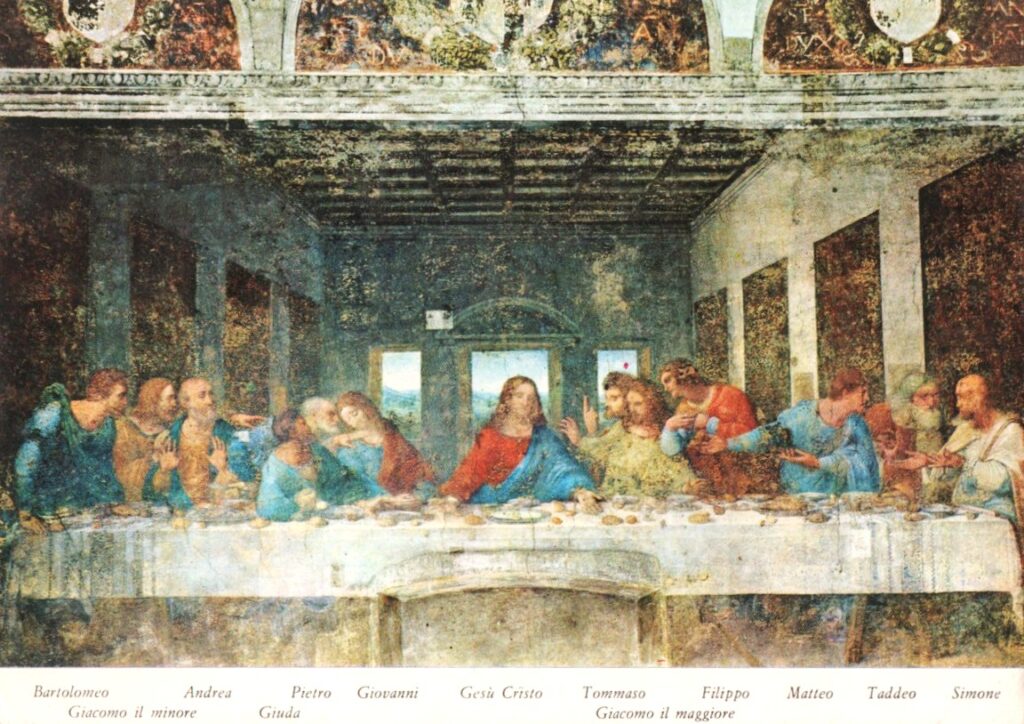

イタリア最後の訪問都市となったミラノでは地下鉄で先ずサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会へ。現在のようなオーバーツーリズムの問題が起こる以前であっただけに、中に入るのは難しくなくダ・ヴィンチの「最後の晩餐」の前に佇みました。かなり壁面の劣化が見られるのが心配でしたが、壁画に直に対面することが出来て去り難い思いでした。

スフォルツェスコ城の背後に広がるセンピオーネ公園では、設計事務所で働いているという30歳を若干越えたであろう中森さんと出会い、道々建物の説明をして頂きました。競技場、ブレラ宮殿、スカラ座、19世紀に建てられた4階建てガラス天井のアーケード街、ゴシック建築の見事なドゥーモ、ミラノ大学といった建築群を堪能しました。

6月11日午前1時5分ミラノ発の夜行列車で、20日間滞在したイタリアとお別れです。朝7時30分にはインスブルク到着予定です。

一人だけのコンパートメントの扉を閉め、手提げバッグを枕にしてぐっすり眠り込んでいました。オーストリアの国境で目が覚めたところ、離れた場所にバッグがあり、しかも口が開いた状態。南イタリアを写したフィルムが入ったままのカメラがありません。盗まれてしまった! 腹立たしくもあり、悲しくもありました。既にオーストリア人に替わっていた車掌に知らせると「イタリア人はしょうもない悪い奴らだ、イタリアは危ない、残念なことだ」と言うばかりです。楽しかったイタリア20日が、後味の悪いものとなってインスブルク到着となってしまいました。

チロル地方に入った途端に、雪をかぶったアルプスの景観。見上げる山の姿が眼前に現れて息をのみました。

3時間ほど歩き回って、宿を探すが登山客が多いためかどこも満室。

諦めて、昼の列車で2時間弱、ザルツブルクへと移動しました。

映画「サウンド・オブ・ミュージック」はこの町の魅力を実にうまく捉えた映画だったなぁと、歩を進めながら感じます。子供の頃、家族で観に行ったドイツ映画「菩提樹(原題:トラップ一家)」(1956)が忘れ難く、その映画をアメリカでミュージカル化した「サウンド・オブ・ミュージック」(1965)が公開された時には中学生の私が小学4年の妹を連れて有楽町の丸の内ピカデリーまで連れて行き、場面の一コマ一コマが脳裏に焼付いた映画です。

町を歩けば、チロリアン・スタイルの人々、酒に酔ってヨーデルを歌い出す男。マリオネット劇場でのヨハン・シュトラウス「こうもり」の鑑賞、人形が生き生きとして色気さえ感じさせてくれます。モーツァルト誕生の地でもあります。旧市街には彼の生家が残されていて、その南にホーエンザルツブルク城が聳えています。

石垣に沿って丘を登れば森の中に入り込み、リスを見掛けたと思ったら、茶色い蛇がするりと横を通り抜けゾッとしました。

ユースホステルでは、東京神学大学の図書館に勤めているという一人旅の女性と会いました。私の高校時代の親友Wくんが同大学院で学び教師もしていることを話すとよく知っているとのこと、世界の狭さを感じました。

宿で夕食を摂っていると、チロルの田舎から来ているというリンゴのほっぺの女性が、屈託なく声を掛けてきます。ザルツブルクの西200キロ先の山奥テルフスから、31名の生徒を引率してきたマリアと名乗る学校の先生でした。学年最後を迎える14、15歳という悪戯盛りの子供たちなので、とにかく面倒がかかるのよ、と言います。「まるでキングコングみたいなゴリラが5匹、今日動物園から逃げたニュースを聞いていません? 私は子供たちのことがそれはそれは心配で気が気ではなかったのですよ」と食事している私の腕をいきなりわしづかみにして話し出しました。妙に馴れ馴れしく、話している自分の身振りに気付いているのかいないのかベタベタこちらの体を触りながら夢中になって語り掛けます。生徒たちが騒ぎ回っているのを困り顔でチラチラと横目で見ながらも、溌溂として喋り続けます。そして頃合を見ての生徒たちへの声掛けにもたくましさが感じられました。

食後、子供たちに折紙で鶴を折ってあげると「マリア先生は、まだ結婚していないんだよ、彼女を、どう?」などと冷やかされます。

マリア先生とは帰国後文通し、友人の教師Wくんを紹介したところ、Wくんとの間でも直接文通が行われ、後年教師仲間をオーストリアに連れて行って、マリア先生と会うこととなり、彼女はテルフスから東120キロ「きよしこの夜」の聖歌誕生の地オーベルンドルフまで案内してくれた、そんな後日譚も生まれました。

オーストリアの首都ウィーンでは、やはり子供の頃観た映画「会議は踊る」(1931)や「未完成交響楽」(1933)、「ウィーンの森の物語(原題:ワルツ王)」(1963)、或いは幼少期、日本公演に母に連れて行ってもらったこともあったウィーン少年合唱団が出演する「野ばら(原題:人生最高の日)」(1957)や「青きドナウ(原題:歌うために生まれた)」(1962)の影響もあり、兎に角音楽に浸りたいと思いました。

ウィーン大学の構内を自由に歩いて回ることが出来るようであったため、中の様子を窺ってみたところ、大嶽さんという方と出会い、26歳のウィーン大学聴講生であると自己紹介されます。旅人であっても大学の学食メンザを利用したならば安くて美味しいものが食べられるよ、と教えてくれます。当時のウィーンには日本人約1000人が暮らしていて、その内600人が音大生であるとのこと。ウィーン国立歌劇場では、天井桟敷の立見でよければ早めに並べば何と10シリング(約170円)でオペラ鑑賞が出来るということも教えてくれたのでした。

そのため、歌劇場に行列が出来るのを見計らってそこに並び、天井桟敷の券を手に入れていったのでした。先ずはワーグナー「ニュールンベルクのマイスタージンガー」の公演を鑑賞、17時開演22時20分終演と5時間以上立見でしたが、興奮はさめやらず、その後も連夜行列に並び、モーツァルト「ドン・ジョヴァンニ」、ドイツ語版になっていましたがチャイコフスキー「エウゲニー・オネーギン」、時にはバレエの演目でドリーヴ「シルヴィア」を鑑賞しました。

オペラ座右手前方の地下道に円形ガラス張りの喫茶店があり、大嶽さんは金魚鉢と呼んでいたのですが、公演の後にはそこを待合わせの場所としてくれていました。音楽談義、そして彼の専門とする文学談義、或いはウィーンでの生活を語ってくれます。休日には、「第三の男」で知られる観覧車のあるプラター公園を案内してくれたり、遊園地内の「おばけ屋敷」に入って童心に帰ったり、ヨハン・シュトラウス像がある市立公園を共に散策した後は、露天市場で肉と野菜を買って、彼の下宿でスキヤキをご馳走してくれるのでした。貴重な醬油を使い、大切な海苔やタクワンまでも出してくれて恐縮したものです。

大嶽さんは、ウィーンではドイツ語を学ぶために滞在していて、いずれドイツに移ってドイツ文学を学んでいきたいという意向を語りました。ケストナーが好きだったということで私も共感を覚えます。豊橋市の愛知大学でケストナーをドイツ語で読み卒論はドイツ児童文学であったこと、この先はヘッセ研究を続けていきたい、好きな作品は「荒野と狼」といった話をしてくれました。

私は、ベートーヴェンを偲びながらウィーンの森を散歩してみたりする中で、音楽との関わりでウィーンに滞在する方々ばかりでなく、別の角度からウィーン滞在をすることになった大嶽さんと知合えたことは新鮮でした。

10日間ほど滞在したオーストリアの思い出の中でも、最初にウィーン到着した時の出来事は忘れてはならぬ特記すべきこと、話は前後しますが書き漏らす訳にはいきません。

夜20時30分にウィーン駅にやって来たときは、憧れの街に着いた興奮で、道行く人々に覚束無い言葉でユースホステル「ドン・ボスコ」まで行きたいと聞いて回りました。あのトラムに乗って終点まで行けば目的の宿近くだよと教えられます。市電の車窓から街の灯りにうっとりしながらもうつらうつらしてしまい、かなり時間が経ったと思ったら終点、降りて下さいと起こされました。「ドン・ボスコ」はすぐ目と鼻の先と分かり、宿に入って受付するためバックパックを下ろしました。そこで大事な日記帳を入れた手提げバッグを持っていないことに気が付きます。疲れていたことでトラムに置き忘れた、すぐに電車に戻らなければ、と慌て出したところ、ドン・ボスコの老いた主人が一緒に探しに付いてきてくれたのでした。私の乗ってきたトラムが最終電車ということで、駅員も見付かりません。さてどうしたものかと思ったら、ドン・ボスコの主人が、とあるアパートまで行ってみましょうとのこと。アパート3階の住人がトラム関係者と分かるのですが、私の英語だけでは話が通じません。その家の子供が寝ていたのですが、何やらたたき起こして、その子に英語とドイツ語の通訳をさせようとしてくれたのでした。私の忘れ物が、車庫のトラムにあるだろうと理解され、その子を含む4人で車庫まで夜道を歩き、車庫の鍵を開いて、とうとうバッグを見付けることが出来たのでした。どれほど感謝してもし足りないくらいで、せめてものお礼にシリングを払おうとしたところ、オーストリアのお金は要らない、記念に日本の穴の空いた硬貨でも、ということでそれぞれに5円玉を渡しただけで終わってしまいました。通訳をしてくれた小柄な少年は、まるでウィーン少年合唱団の団員の顔立ちを思い起こさせる愛くるしさ、ウィーンならば悪いことも直ぐ解決してくれる、そんなこころ休まる親切を受け、イタリア最後の盗難というイヤな思いさえ挽回してくれたのでした。