中村小夜 (Saya)

はじめまして。

旅の途中で日が暮れてしまい、遠くに見える灯をたよりに、この「ふえと大きな木の家」に迷い込んできました。あたたかい家主のふえさんに手招きしていただき、素敵な皆さまが集まるこの大きな木の家の片隅に腰かけて、異国の旅のお話などできると嬉しく思います。

わたしは中世イスラームを舞台にした歴史物語を書いている物語作家です。偶像崇拝を徹底的に排したイスラーム世界では、建物も、空間も、衣装も、書物も、文字と幾何学文様で埋め尽くされ、まるで目で見る音楽のような響きが共鳴します。そんな世界に魅了され、「いつか物語を書くなら、現地の空気や匂いや手触りを体験してから書きたい」と思い、突然、会社を辞めて1999年から2002年にかけて、中東と地中海を旅しました。

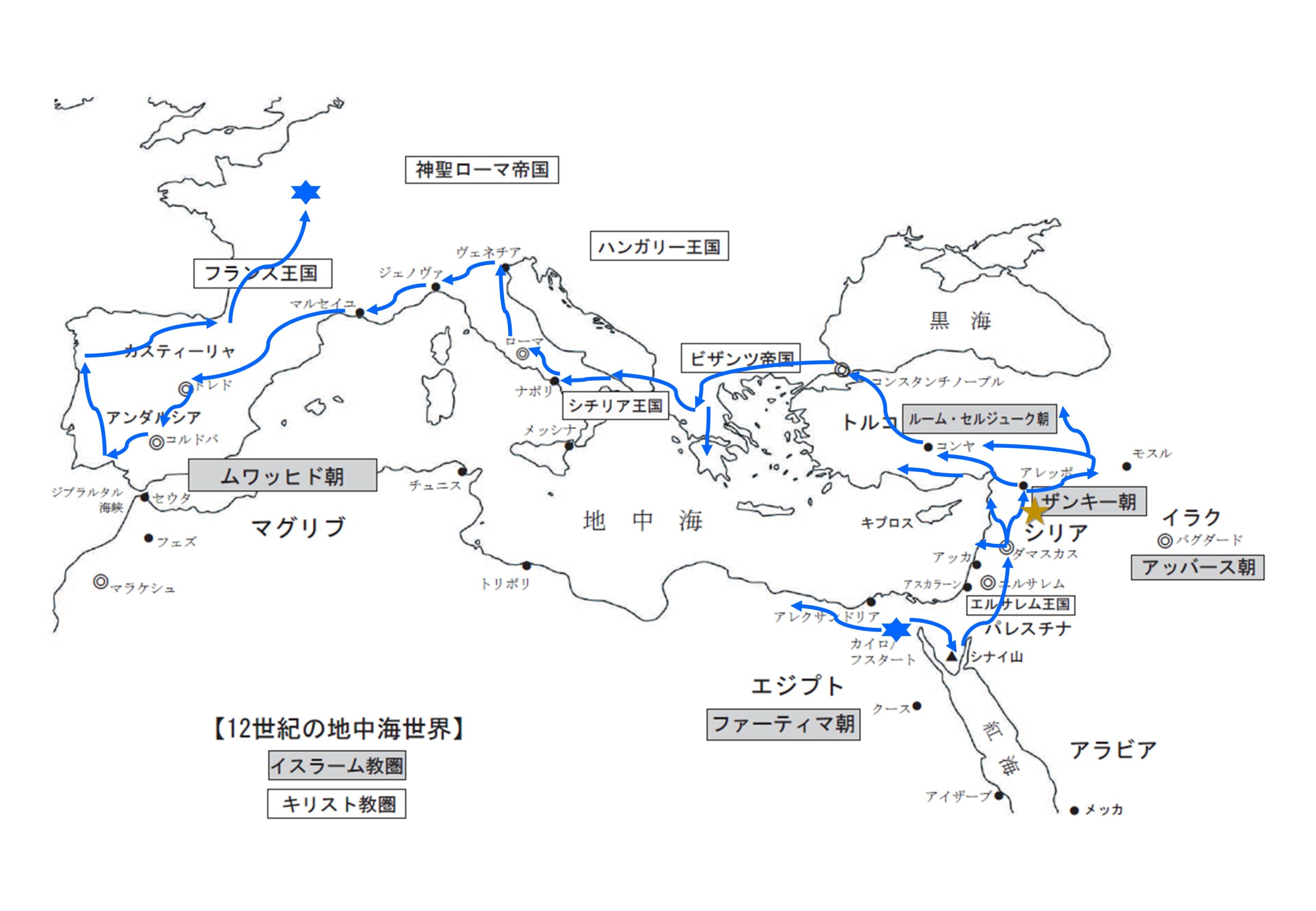

旅程はこんな感じです。

心はいつも12世紀の中世にあるので、当時の地名で地図を描いてしまいました。でも、意外とこの時代の地図を頭に入れたままでも旅ができるのです(イスラエルとパレスチナだけ自由に通行できないのは現代の問題ですが)。

今夜は、シリアの内陸部、熱波と砂に覆われたサルミーエという小さな町の旅のお話をしましょう(地図の金色の星が光っているあたりです)。

【サルミーエの小さな本屋さんの話】

その本屋の店主が、どうしてそんな話を始めたのかわからない。わたしが外国人だから逆に話しやすかったのかもしれない。

シリアの旅先でふらりと立ち寄った本屋は、四畳半ぐらいの広さで、白い棚には床から天井までぎっしりと本が並べられてあったが、よく見ると色褪せていたり、ページの端っこが破けていたり、もう何年も積み上げられたままのよう。本屋というより、今は亡き祖父が残した書斎といった具合で、中東の多くの本屋はこんな感じだ。

着いたのはまだ午前の早い時間で、町はようやく動き出したといったところ。三輪の荷車に無理やりエンジンをつけた力車が、アスファルトの上に砂塵を巻き上げる。埃にまみれながら、地面に広げた絨毯に調理用具やおもちゃを並べて売る露店商。白と赤の格子模様のクーフィーヤを頭に巻いた男たちが、朝からお茶を飲んだり水煙草をくゆらせたりしている。そのそばでは、普通のシャツ姿の男たちが、道端で新聞を広げている。新聞の見出しはいつも「大統領バッシャール・アサドは」から始まる。まだ4月半ばなのにむっとする渇いた空気は、彼方の砂漠から吹き寄せる熱波を感じさせた。

さて、やって来たはいいが、何をしよう。別に観光地でもないのだし。あてもなくぶらぶらしていると、ふと本屋を見つけた。日本でも、どの国でも、本屋を見つけるとつい入ってしまう。店には先客がいて、店主とおしゃべりをしていた。わたしは軽く挨拶して、本を物色しはじめ、何冊か選びだした。やがてその客は出て行った。

二人きりになると、店主はわたしに向かい、お茶を飲んで行けと言った。中東ではごく自然に、どこでもかけられる言葉だ。おそらく本屋の店主の一日は、こうして訪れる客とお茶を飲んで話すことで過ぎてゆくのだろう。レジ台の向こう側には、携帯用のガスコンロがあって、小さなやかんがしゅんしゅんと湯気を立てている。

どこから来たの?

取っ手のない小さなガラスの器にシャーイ(紅茶)を注ぎながら、店主はアラビア語で話しかけてきた。まだ40代ぐらいに見えるのに、髪が真っ白なのは、もともとそんな色なのか。

ダマスカスです。

と、わたしは答えた。あ、この場合「日本からです」と言うべきだったかな、と思っていると店主は、僕も昔ダマスカスにいたことがあるよ、と言った。

お仕事ですか? それとも旅行で?

いや、17年間、ダマスカスの監獄に入っていたんだ。

それはまるで、先月はちょっと島で泳いできてね、とでもいうような口ぶりだった。そして、砂糖壷を手にして、いくつ? と聞いた。3つ、と答えると、あんたシリア人みたいだね、と言って笑った。一瞬、細くなって再び開かれた瞳は、深い森の泉のような深い灰色をしている。

砂糖が溶け残った紅茶を差し出しながら、彼は外国旅行から帰ってきたおじさんがみやげ話をするみたいに、ダマスカスの監獄はね、大部屋に百人ぐらい、こうズラーッと並んで眠るんだけど、一人分の幅なんて40センチぐらいでね、寝返り打つのもひと苦労さ、などと語った。この国に未来はないよ、という言い方も、ちょっと今日はコーヒーを切らしていてね、といった調子だった。

誰が聞き耳を立てているかもわからないのに。この国では、住民も、外国人も、どこかで監視されていることは誰でも知っていた。ある日突然、全く身に覚えのないことで密告されたら、逮捕状すらなく「強制失踪」させられる。わたしはあたりさわりのない方向に会話を持っていこうとした。

でもほら、去年、大統領が替わってから開放的な政策をとっているし、ダマスカスの監獄もひとつ閉鎖になったし、きっと少しずつ良い方向に変わっていきますよ。

開放的? と彼は笑った。そんなのは表向きだけで、何も変わっていないよ。監獄がひとつ閉鎖されたのは確かだけど、もともと建物が老朽化してたのを、あたかも恐怖政治が薄れていくかのように宣伝しただけだよ。

無難な気休めなど何の力もなかった。彼がここまで初対面のわたしに率直に話すのなら、わたしもちゃんと向き合わなければならないだろう。

正直に言えば、この国の人たちはみんな、とても親切で温かいけれど、どこか疑心暗鬼で、お互い牽制し合っているように思う。だから、友人はたくさんできても、長続きさせるのは難しい。そんなことを訥々と、言葉を探しながら言うと、彼はひとつずつ頷きながら、あんたの言うことはよくわかるよ、と言った。

だけど、あなたのような人に会うとほっとします、とわたしは続けた。この国は一見平和で、政治のタブーにさえ触れなければ、何の制約も束縛もないかのように生きていける。もし、シリアの人たちがこんな状態をもはや不自由とも不自然とも思わず、ただ無難な日常だけを求めて毎日を過ごしているのだとしたら、その方がよほど怖いと思う、と。

彼は、みんなわかっているよ、この国に疑問も不満もあるけど、口に出して言えないでいる。問題なんて何もないみたいにふるまっているけど、心の中ではみんな気づいているのさ、と言った。

それにしても17年だ。20代半ばから17年を監獄で過ごしたとなると、出てきた時は40歳頃で、結婚のきっかけもなく、独身のまま。両親もすでに亡く、今はこうして小さな本屋をやりながらひとり暮らしだと言う。

その時わたしは、この町がある少数派の宗派の町だということを思い出した。信仰があるからそんなふうに穏やかに語れるのだろうか? そう思って(ふだんは決してそんな質問はしないのだが)この町はイスマーイール派が多いと聞きますが、あなたも? とさりげなく聞いてみた。すると、彼はあっさりと、自分には宗教はないんだ、と答えた。

自分は以前ムスリムだったけど、今はもう神様を信じることはやめてしまった。なにかひとつのものにすべてを託すことがどんなに危ういか、自分はよく知っている。何かを信じれば、別の何かを排除することになる。それは結局、本当の自由だとは言えないだろう?

「あの……うまく言えるかどうか、わからないんですけど……」

わたしがおずおずと口に出すと、彼はかまわないよ、と微笑んだ。笑うと深い皺が刻まれて、静かな泉のような瞳が奥へ沈んでいく。

「あなたは家族もなく、宗教も持たず、この国の未来も信じていないと言いましたね。それなら……今のあなたを……支えているもの……糧、のようなものは、何でしょうか?」

きっと、たどたどしいアラビア語だから、こんなぶしつけな質問もできたのだろう。店主は、とりあえず質問の意味は理解した、というようにうなずいた。それからちょっと考えて、そのへんに散らばっていた書き損じの紙を引き寄せて、これは昔の詩人の詩なんだけど、と一語一語たぐり寄せるように文字をつづり、少し迷って一度消し、でもやっぱり同じ文章を書いた。

その時、次の客が入ってきて、世間話を始めた。店主はわたしに目配せして、少し待っててくれ、と言った。が、話はなかなか途切れそうもない。偶然の出会いには、予期せぬ別れが相応しい。わたしはその紙をたたんで立ち上がると、ありがとう、わたしは今日、この言葉を受け取るためにこの町へ来たんです、と言った。店主は諦めたように笑って、ありがとう、と言った。

当時、一軒家を借りていたダマスカスへ戻ってその詩を訳そうとしたが、なかなかうまくいかない。言葉の意味はわかるけど、訳すと思いはすり抜ける。何度も何度も挑戦したけれど、やがて諦めて、詩はいつしか手帳に挟まれ、忘れられていった。独裁政権下のシリアの話は、わたしの中で小さなタブーとなり、日本に帰ってからもあまり語ることはなかった。

2024年12月。ダマスカス陥落のニュースが飛び込んできた。あの独裁政権が本当に終わったのか? SNSでは連日、政治犯たちを「強制失踪」させて監禁していた監獄が、次々と開かれる動画を流していた。それは本当に身の毛のよだつ光景だった。

わたしはふと、あの時のメモに何かメッセージが託されているような気がした。埃をかぶった当時の日記帳をめくっていると、あの時のままのメモが2001年4月のページに挟まっていた。鉛筆書きの文字は少しもかすれていない。

アラビア語の検索も容易にできるようになった今では、あの詩が11世紀の盲目の詩人アル・マアッリーの断片であることもわかった。彼の芸術性は「アラブのダンテ」と称えられる一方で、中世にして宗教への強い批判を投げかけた詩人のペシミスティックな世界観は賛否両論を巻き起こし、シリアの故郷マアッラに建てられた銅像は、アラブの春の内戦時に破壊されたという。

しゅんしゅんと幸せな湯気をたてるやかんの音を遠い空耳で聞きながら、今のわたしなりに訳してみると、こんなふうになる。

我らが歩むはすでに記された足跡

足跡を記されし者はその上を辿る

その地で死ぬことを記された者は

それ以外の場所で死ぬことはない

************************

中村小夜さんの著書『昼も夜も彷徨え』は、12世紀のユダヤの宗教家で哲学者のマイモニデスを描いた傑作長編。イスラームの歴史や社会についてもっと知りたいと思っていた私は、この感動的な物語を書かれた中村さんから色々なお話を聞きたくなり、いつか「小夜さんのお話会」を企画したいと考えています。

小夜さんのご本、ぜひ読んでみてください!

(片山ふえ)

『昼も夜も彷徨え~マイモニデス物語』(2018/中公文庫/現在電書のみ。紙の本は図書館で)

12世紀、故郷コルドバを追われ、

http://amazon.co.jp/dp/B09BCN48TV

『太陽の城 月の砦』(シナリオブック/2024/kindle電書&ペーパーバック)

十字軍の足音が響くシリアの都ダマスカスの娘アーミナはイスラー

http://amazon.co.jp/dp/B0D55J19WD