大人が読む少年少女文学全集 第3巻

狩野 香苗

読んでから見るか、見てから読むか――そんなコピーが大流行したのは、今から半世紀も昔のことだ。ベストセラー小説が舞台化されたり、映画の原作がベストセラーになったりと、出版と映画や演劇が互いに刺激を与えながらブームを作るという手法は昔からある。

読んでから見るか、見てから読むか――そんなコピーが大流行したのは、今から半世紀も昔のことだ。ベストセラー小説が舞台化されたり、映画の原作がベストセラーになったりと、出版と映画や演劇が互いに刺激を与えながらブームを作るという手法は昔からある。

アメリカの女性作家ジーン・ウェブスター(Jean Webster、1876-1916)が1912年に発表した児童文学『あしながおじさん(Daddy-Long-Legs)』は、今も読み継がれているが、同時に映画やアニメ、舞台などの視覚化も盛んで、「読んでから見るか、見てから読むか」と、悩んだ人も多いのではないだろうか?

私もその一人で、1963年、8歳のときに生まれて初めて観た舞台が、ミュージカル「あしながおじさん」だった。“よそいき”のワンピースを着て母に連れられ、横浜港近くの紅葉坂の石畳の坂道を上り、青少年センターに出かけたときの晴れがましさは、特別なものだった。本格的な劇場ではない公共の多目的ホールで、ミュージカルの演奏もオーケストラの生演奏ではなく録音だったと思うが、それでも客席の暗闇に身を沈め、開幕のベルを聞くときめきや、一転、幕が開き、スポットライトを浴びて歌って踊るスターを見た興奮は、今でも忘れられない。

主人公の少女ジュディは松島トモ子さん。共演者の中には当時NHKの幼児番組の“体操のお兄さん”として大人気だった砂川啓介さんもいた。

舞台の興奮さめやらぬまま、すぐに原作を買ってもらってむさぼり読んでいるはずだが、ミュージカのルの舞台の印象があまりに強烈で、今でも「あしながおじさん」というと、本より舞台の様々なシーンが浮かび上がり、本について覚えていることはほとんどない。そんな状態で、半世紀ぶりに『あしながおじさん』を読んでみた。

原作は、孤児院の理事の援助を受けて大学に進学することになった少女ジュディが、その4年間にわたる大学生活を「あしながおしさん」とあだ名をつけた理事に手紙で綴る、書簡体小説だ。

書簡体小説という全編が手紙文で構成される小説は、18世紀のフランスで生まれヨーロッパ中で大流行したらしく、ゲーテの『若きウェルテルの悩み』、ラクロ『危険な関係』、ドストエフスキーの『貧しき人びと』など文豪たちも手掛けている。現代文学でも書簡体の作品は多く、中でも宮本輝『錦繍』、ヘレーン・ハンフ『チャリング・クロス街84番地』、A.R.ガーニー『ラヴ・レターズ』など、私のお気に入りの本の中にも、書簡体小説がたくさんあることに、いまさらながら気づいた。そのほとんどが往復書簡であり、手紙を送る相手の人となりはよくわかっている設定だ。

ところが、『あしながおじさん』は、身分も年齢も住所さえ謎で、返事も書かないという変わり者の「あしながおじさん」を相手に、ジュディが一方的に手紙を書くというユニークな手法をとっている(住所を教えてもらえないので、おじさんの秘書宛に送る)。

ある日の夕暮れ時、ジョン・グリア孤児院で暮らす少女ジュディは、苦手な院長から呼び出しをうける。院長から告げられたのは、孤児院の理事の一人が彼女の文才を見込んで、毎月一回学業の様子を手紙で報告することを条件に、大学進学の資金援助をするという、思いがけない幸運な申し出だった。院長室に向かう途中に一瞬だけ見えた、長い手足のまるで“アシナガグモ”のような後ろ姿の人物こそが、その理事だった。ジュディは彼を「あしながおじさん」と呼び、大学生活の詳細を手紙の形で送り続ける。

初めて孤児院の外で生活をすることになったジュディは、上流階級の恵まれた環境を当たり前のこととする同級生たちに囲まれ、劣等感にさいなまされながらも、徐々にその生活に慣れ、楽しむようになる。だが、自分が孤児院出身という事実は必死になって隠し通した。

児童文学、特にヨーロッパのお話には、孤児とか孤児院というものが、頻繁に登場する。ディケンズの『オリバー・ツイスト』やC.ブロンテの『ジェーン・エア』を筆頭に、思いつくだけでも『家なき子』『家なき娘』『孤児マリー』『フランダースの犬』などがあるし、シンデレラも白雪姫も孤児のお話だ。悲劇的な境遇の主人公が数々の苦難を乗り越えて幸せをつかむまでのシンデレラストーリーは、いつの時代も読者の心をつかむのだろう。

ジュディはそれらの悲劇的な主人公とは一味違い、孤児院育ちという劣等感を持ちながらも、実に逞しく前向きだし、ユーモア精神を忘れない。大学生活を満喫しながら、女の子らしい買い物やおしゃれ、パーティや旅行も楽しみ、やがてボーイフレンドとデイトするようになり、その様子を逐一あしながおじさんへの手紙にしたためる。

明るく楽しい学園生活……だが、その陰でジュディは家族の愛情を一途に求め、孤独と戦い、ときにはその欝憤を、決して自分に正体を明かさない頑固な「あしながおじさん」への手紙にぶつける。一方的な手紙文という構成ながら、口語体で語られるジュディの手紙は、ユーモアにあふれた愉快なものではあるが、時に慇懃無礼に、時にそっけなく、時には怒り任せの抗議文という具合に変化にも富み、その都度彼女の心情の変化や豊かな感性にふれることができ、飽きることがない。

頑固に正体を現さない「あしながおじさん」も、さすがに少しずつ心を開いていき、最後はシンデレラストーリーにふさわしいどんでん返しの、ハッピーエンド。さわやかな読後感が待っている。

「あしながおじさん」の存在そのものがミステリアスで興味をそそられるし、「あしながおじさん」の正体を匂わせる伏線があちらこちらに散らばっていて、やがてそれらが一挙に回収されていく爽快感があり、100年たっても新鮮さを失わず、エンターテイメントの原作としても人気を保ち続ける理由がよくわかる。

さすがに小学生の頃はジュディの劣等感や虚栄心、深い孤独感などの心の闇に思いを至らすことはなく、『あしながおじさん』は明るく楽しいシンデレラストーリーだと、その物語世界を楽しんで終わった。

半世紀を経て読み返すと、ジュディが文才溢れるままに軽快に手紙にしたためる、充実した学園生活や華やかな社交生活よりも、孤児という絶望的な孤独感や悲しみが、手紙文の行間から浮き上がり、痛々しい思いさえした。その分、最後の最後、ついに自分の家族を持つというジュディの願いがかなえられるハッピーエンドに救われる。

いずれにしても、良いお話だし、これからも少年少女たちに読み継がれていく幸福な1冊であることにかわりない。めでたし、めでたしと本を閉じようとしたのだが、最後に文末の「解説」を読んで、目から鱗の大発見!

今回、私が読んだのは理論社のフォア文庫として1988年刊行の『あしながおじさん』の11刷り。訳は谷川俊太郎、画は長新太、装丁は安野光雅という組み合わせが気に入ったのだが、期待にたがわず、谷川の軽快な口語体は親しみやすく、20世紀初頭のアメリカ娘のキュートな魅力にぴったりな訳文だと思う。そして「解説」は、11刷りの出た1991年当時、谷川と結婚していた作家の佐野洋子なのだ。

絵本『100万回生きたねこ』で有名な絵本作家佐野洋子は、絵本だけでなく、シニカルで辛口のエッセイでも知られ、私の大好きな作家のひとりである。谷川俊太郎の訳に佐野洋子の解説までついているなんて、なんと贅沢な本なのだろう。解説の文頭、あまりに「あしながおじさん」が面白く、それを母に告げると、母に「うるさいわね」と言われてしまう、中学1年生の洋子チャン! もうそれだけで私はこの解説への期待に胸が膨らむ。

少女の佐野にとっても『あしながおじさん』は「とんでもなく面白く」「ほんとうにしみじみと満足した」「ただただ愉快で、その上ロマンチックで楽しい思いをした」本であった。そして、「月日は夢のように過ぎ」(多分、この解説文を書くために)1週間前にもう一度読んでみたら泣けて泣けてしかたがなかったという。「これは愛の表現が金しかないという小説」「楽しい明るいジュディの学生生活の向こうのジャーヴィーぼっちゃん(=あしながおじさん、ネタバレすみません)の心理小説」「36歳の男が21歳の女の子に手玉にとられてしまう」お話。そして「愛の心理を実によく語っている」と締めている。 健気な孤児の明朗快活な学園ドラマに込められているのが、“愛と金の真実”と見抜くなんて、さすが、佐野洋子である!!

『あしながおじさん』は今もたくさんの出版社から様々な訳文が刊行されているが、この解説文があるだけで、私は理論社のフォア文庫を強くお勧めしたい。

追伸 フォア文庫は岩崎書店・金の星社・童心社・理論社の出版社4(Fore フォア )社による、国内で初めての協力出版形式の児童書シリーズとして、1979年に創刊された。現代の児童文学作家による作品を中心に、ノンフィクション、外国文学、古典文学、民話など多岐にわたる作品が刊行されている。

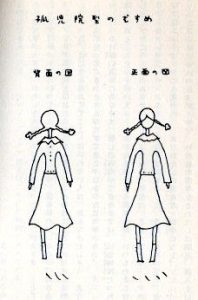

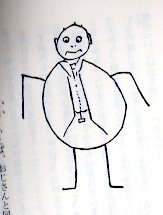

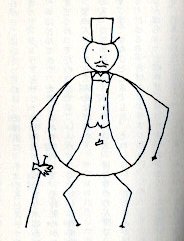

追伸の追伸 フォア文庫は長新太画となっているが、原作では作者のジーン・ウェブスターが、挿絵も描いている。文中ではジュディが手紙に書いた絵という設定だが、ウマヘタなのか、ヘタウマなのか……なんとも味わい深い。

当初、私はフォア文庫の挿絵もウェブスターのものかと思っていたのだが、このエッセイのイラストレーターの吉水法子さんが、(ウェブスターと長新太さんの絵は)「似ているように見えるけど、線が全然違う」と看破した。さすが!

ウェブスターと長新太の挿絵を比べてみよう。図1と3が岩波少年文庫のウェブスターの、図2と4が理論社フォア文庫の長新太の絵だ。長新太はウェブスターの「100年前のアメリカの女子大生が手紙に書き添えた落書きのような絵」の雰囲気を壊さずに、なんともいえない柔らかな温かみと面白味を出している。

追伸の追伸の追伸 作者のジーン・ウェブスターの母親はマーク・トウェインの姪で、彼はジーンの大叔父にあたる。ジーンの父親はトウェインのビジネス・マネージャーでもあり、1884年に設立された出版社チャールズ・L・ウェブスター・アンド・カンパニーから、マーク・トウェインの数多くの本が出版された。