【フェイルーズの大地】 エジプト/シナイ半島

中村小夜(Saya)

その半島はフェイルーズの大地と呼ばれていた。「フェイルーズ」――アラビア語でトルコ石。深い青色をしたこの石は、透明感もなく光沢もない。しかし、その鮮やかな青の中には、かつて砂漠のベドウィンたちが思いをよせたオアシスが封じ込められているのかもしれない。

エジプトを旅していると、ひっきりなしに、

「エジプトにようこそ!」

と言われ、次には、

「おまえは日本人か、韓国人か、中国人か?」

と聞かれる。あまりに皆が同じことを聞くので食傷ぎみになり、

「じゃあ、あなたはエジプト人?」

とやり返してみる。すると、相手は憮然として、

「エジプト人ではない。ベドウィンだ」と言い返してくることがある。

定住して何世代も経て、今ではもう都市の人々と変わらない生活をしていようとも、彼らには自分たちがエジプト人とは別の文化をもったベドウィンである、という自負心がある。

六月に人ると、エジプトは猛烈に暑かった。陽射しの強烈さはもちろん、四十度を越える空気は重たい布のように身体じゅうにまとわりついた。

「まあ今なら、野宿しても凍死する心配はないよね」

シナイ半島に旅立つ前、そう言った私に友人は真剣な顔で、

「野宿はやめときなよ。シナイにはハイエナとかサソリがいっぱいいるんだから」と諫めた。

野宿はさておき、私はカイロからシナイ半島に渡る前、スエズの町でナッツとなつめやしを買いこんだ。何日ももつので非常食としては最適だ。今回私は、シナイ山と、中世の要塞をいくつか訪れるという目的以外は、風の吹くまま気の向くままに旅をしようとしていた。ところが、シナイでは観光地に行くバスは運行しているが、それ以外のところへ行こうとすると、突然身動きがとれなくなる。こうなると、どうしてもヒッチハイクしか移動手段がない、という状況に陥る。見渡すかぎりの砂漠の中、一本だけある道のわきにしゃがんで、スエズで仕人れたナッツやなつめやしをかじりながら、通りかかる車をじっと待ち続ける。運がよければ一分後、悪くても一時間も待てばいつか車は通るだろう。

シナイでは、ヒッチハイクはれっきとした交通手段なので、現地の人も活用するし、乗せる方も心得ている。こちらから合図をしなくても、たいていは車の方からクラクションを鳴らしたり、減速したりしてくれる。

「おい、どこに行くんだい?」

「あなたはどこに行くの?」

窓ごしに私は聞く。中にはお金をふっかけようとしたり、女性によからぬことをしようとたくらむ人もいるので、目的地は先に言わせる。ここで言いよどんだり「あんたの行きたいところへ行ってやるよ」などと言うヤカラはたいてい怪しい。

「アリーシだ」

と打てば響くように答えた彼のような人なら大丈夫。

「“兵士の砦”に行きたいの。あの道を通る?」

「通ることは通るが……あんなとこ、何しに行くんだ?」

「遺跡があるでしょ」

「何にも残ってないぜ」

実際、兵士の砦は、十二世紀に十字軍に備えて築かれ、十三世紀にはもう放棄されたシロモノだから、砦跡のわずかな石積みが残るばかり。私のシナイでの目的地はことごとくこんな具合だったから、地元の人でさえ「それ、どこだ?」とか「何であんなところに?」という怪訝な反応が返ってくる。

が、私は遺跡を訪れる時、建造物の跡だけではなく、その場所に立ち、そこから見える風景を見、聞こえてくる音に耳を澄ませたい。太陽がどう影を落とし、どんな風が吹いて木の枝をゆらし、砂埃をたてるのか。そして、かつてこの同じ大地に立った人が何を感じたのか、その感触を共有してみたい。

「まあいいさ、乗りな」

ごとごととエンシンをふかして車は走りだす。運転手のおじさんも退屈な旅の相棒ができてごきげんなのか、高らかに歌ったり、わざと道路から離れてオフ・ロードで走ってみせたりする。

ある時、いつものように道で車を待っていると、どこから現れたのか、ピンクに白のフリルがついたワンピースを着たベドウィンの少女が、水を入れたコップを両手で包んで、トコトコと近づいてきた。

「おうちに来てよ。お茶飲んでって」

と私の腕に自分の腕をからめる。少女が指さす方向を見ると、干乾しれんがを積みあげた家の窓から、母親らしき女性が笑顔で手招きしていた。残念ながらその時、ちょうど車が近づいてきていた。これを逃すと、またいつ来るかわからない。

「ごめんね、行かなきゃ」

「いいじゃない、ねえ、ちょっとだけ」

私は後ろ髪をひかれるようにその場を離れた。

あの少女は、旅人が通りすぎるたびに、腕をからめて自分の家に連れてゆこうとするのだろうか。次にいつ来るともしれぬ旅人を待つともなく待ちながら、同じ日々をすごすのだろうか。ずっとこの地に住み続けている少女やその家族にとっては、通りすぎる旅人だけが唯一の外界との接点なのだ。

一方、住む場所を追いやられたベドウィンもいた。

1967年の第三次中東戦争後、シナイ半島はイスラエルの占領下におかれた。その時の名残か、今も砂漠の中、戦車や武器の残骸が見られることもある。占領時代には主に東岸、アラビア半島に面する紅海沿岸に様々なリゾート地が作られた。タバ、ヌエバア、ダハブ、シャルム・シェイク。かつて海洋学者のクストーは、この海を「世界でもっとも美しい海」だと讃え、世界中に知らしめた。

どこまでも透きとおる海の中に、鮮やかな瑚礁の森、合間をよぎって泳ぐ熱帯魚。イスラエルやヨーロッパからは、この新しいダイビング・スポットを目指して多くの観光客がおしよせた。

もともとこの海辺を生活の拠点にしていたベドウィンは、海岸をリゾート地として開け渡し、開発が進むにつれて内陸部の砂漠の方に追いやられるようになった。だが、彼らは占領に屈することなく、たくみに英語を操り、観光客相手のみやげ物屋をしたり、ツアーを企画したりした。

ダハブの海岸で、髪をおさげにした少女が、ピーズで編んだ腕輪をいくつもさげて私に売りつけようとする。

「ひとつどう? ほら、似合うわよ」と、勝手に私の腕に腕輪を巻きつける。

ここでは、七つの子供までが流暢な英語を使い、観光客相手にいっぱしの商売をする。稼ぎはほとんど親の懐に入るのかもしれないが。

1982年、シナイ半島がエジプトに返還された後も、この“イスラエル御用達”のリゾート地は残された。そこは一種の無法地帯のように、カジノやプライベートビーチ、酒場や麻薬まで、およそ欲望を満たすためのレジャーがそろっていた。腕にタトゥー(刺青)を入れ、ヘンナ(香料)で肌をエキゾチックに染めてくれる店もある。イスラエルの女たちはビギニスタイルすれすれの格好で町を歩く。

「まったく、イカれてるよ。どうしてあんなに平気で肌をさらすんだ?」

みやげ物屋をやっている敬虔なムスリムの男が、そっと私に耳打ちするのだが、そんな彼らも客が来ればウエルカム!と満面の笑顔で歓迎する。

「おい、せっかくダハブに来たのに、どこにも行かないってのはどういうことだ?」

安宿を経営している若者が、窓からエジプト紅茶をさしいれてくれた。

「ほら、ダハブは最高だよ。魚もたっぷり食えるし、ダイビングもシュノーケリングもできるよ。ラクダももう乗った? カラー・キャニオンへのツアーもあるよ」

「うん、知ってる。夕方涼しくなってから、ちょっと泳ぎに出るわ」

と言ってはみたが、海岸はびっしりと高級レストランやコテージに“占領”されている。ふらりと行って気ままに泳げる海岸線はもうわずかしか残っていない。そのわずかの土地にも新しいホテルを建設中だ。

海の向こうには、サウジアラビアの大地がうっすらと見えて、淡い肌色に染まっていた。ああ夕暮れなんだな、と思って西をふり返ると、海と反対側の内陸部はたちまち石が転がる礫砂漠になる。奇岩や峡谷の淵を金色に染めながら太陽が沈んでいく。が、観光客は皆、海の方を向いて楽しんでいるので、タ日に背を向ける格好になる。タ焼けを見ているのは、建築現場で今日の仕事を終えて帰る男たちぐらいだ。男たちは、アスワン、ルクソールなどエジプトじゅうから集まって来た出稼ぎ人だった。

「故郷よりこっちの方が稼げるんでね」と彼らのひとりは言った。

ダハブには“黄金”の意味がある。

あるベドウィンの青年は、シナイ山の頂上の小さな山小屋で、売店をしながら暮らしていた。

「地上に降りるのは週一回だよ」

と言い、それが何でもないことのように煙草をくゆらせていた。

シナイ山は、預言者モーセが「十戒」を授かった神聖な山だとされている。シナイ山のふもとには、四世紀から聖カトリーナ修道院があり、激しい地形に隠れるように、ひっそりと建っている。シナイ半島の南の道は、キリスト教徒の巡礼の道だった。今でも山頂でご来光を見ようと、世界中から観光客が集まってくる。多くの人たちはツアーに参加し、夜中の一時ごろにふもとに集まり、懐中電灯の光を頼りに登る。それに合わせて夜中に着くバスもあるし、ふもとの修道院にはゲストハウスもある。

が、私はツアーには参加せず、夕方頃から単独で登りはじめた。山頂でタ暮れを見て、そのまま星の下で夜を明かすつもりだった。この時間に登りだす人はあまりいないので、ほとんど誰ともすれ違わなかった。

今までヒッチハイクでくぐりぬけてきた道や峡谷や山々が、だんだん下へ下へと広がってゆく。地上にいる時は見えなかった涸れ川(ワーディ)の跡が、大地のひっかき傷のように張りめぐらされている。何日もかけて旅をしてきた道が眼下いちめんに見渡せ、今も私があの道のどこかにいて、ヒッチハイクの車を待ちながらこちらの山を見あげているような気もする。

山道は観光用に整備されているとはいえ、次第に険しくなり、山頂に近づくにつれ巨石の谷間が連なり、なかなかの難所もある。しかも今は夏まっさかり。夕暮れ前でも陽射しは強烈に注ぎこんでくる。もうダメだ、もう歩けない。

と弱気になったちょうどそのあたりに、狙ったようにラクダ曳きのおじさんがいて、「ラクダどうだい、安いよ、安くしとくよ」と甘く囁く。

「私は歩きたいの、ありがとう」と言ってさよならすると、おじさんはまたラクダの横にしゃがんで、のんびりしている。一日のほとんどの時間を、誰が来るともわからない山の中腹で、一頭のラクダだけをそばに過ごす毎日というのはどんな感じなのだろうか。

風景はすっかり黄昏の色に染まっている。影はいよいよ長く伸び、険しい岩の道をたどる。山頂まであと少し。夕暮れに間に合うように。足は重いが心は逸る。その時、ざわざわと人の声が聞こえてきた。山頂だ! わずかなスペースに15人程度の人々、主に西洋からの旅人たちがいて、日没の瞬間を待っていた。今は使われていない小さな礼拝堂があり、周囲は岩が織りなす激しい傾斜になっている。岩と岩の合間をうまく利用して、山小屋ふうのちっぽけな売店が二、三軒建っていた。

「日本人かい? 中国人?」

と、例のごとく英語で声をかけてきたのは、山小屋の管理をしている青年だった。薄いひげをはやし、黒い瞳は眼光鋭いが、どこかあどけないようにも見える。

「日本人よ」

「ようこそ、日本人は大好きだ」

「ありがとう。私もエジプト人が大好きよ」

「俺はエジプト人じゃなくて、ベドウィンだよ」

ああ、またこの失敗をやってしまった。彼は気にしたふうもなく、

「どっから来たんだい」と聞いた。

「カイロ」

「住んでるの? どのぐらい?」

「1年ぐらいかな。もうすぐエジプトを離れるから、最後にシナイ半島を旅しようと思って」

最初は観光客向けに英語を使っていた彼も、アラビア語にきりかえた。カイロ方言とは少し違う、シナイのベドウィン独特のきれいな発音だ。

「今夜はここで寝るの?」

「そう」

「じゃあ、毛布とマットレスを貸すよ。夏でも夜は寒いからね。毛布が五ギニー、マットレスも五ギニーだ」

「ええ? 合わせて十? それじゃ安いホテルと一緒の値段だよ」

「今日、ふもとから届いた新品なんだよ。それに、聖カトリーナの町には十ギニーのホテルなんかありゃしないよ」

しかし、そんな俗っぽい話をしている間にも、太陽は山端に傾き刻々と色を変えようとしている。

「ちょっと待って、夕日を見てくるから」

私は売店で紅茶を買って、岩の上に腰を下ろした。空は清涼な青から燃えるような朱の色へ変わり、そして夜の帳を迎えに行く紫色のグラデーションになって、山頂の空気を包みこんだ。そこに銀色の細い月が、コンパスで描いたような地球照(アースシャイン)をくっきりとつけて、夕日を追いかけてゆく。

ところが、最後の日の光が視界から消える直前に、ほとんどの人たちがぞろぞろと下山しはじめた。彼らは日没前に下山し、ふもとのホテルや修道院のゲストハウスに泊まるらしい。山頂で夜明かしして日没も夜明けも両方見る人は少数派らしい。イギリスから卒業旅行に来たというふたりの青年と、私の三人だけになった。夜も十時近くなると、山頂特有の突風が吹いて、肌寒くなってきた。私も一応、どこででも眠れる程度の防寒対策はしてきたのだ。厚めのジャケットをはおり、昼間の熱を含んだ岩場によりかかって眠れば、マットレスや毛布なしでも夜明かしできそうだった。

夜空は星の洪水で満ちあふれている。天がいちめんの野原なら、星は野をうめつくす光の花だ。星が多すぎて逆に星座がわからなくなる。子供の頃、一生懸命目をこらしてさがした天の川が、夜空に靄(もや)をかけて、はるか彼方のふもとに注ぎこんでいた。その時、

「おい、こっちに入りな」

という声が聞こえた。山小屋のベドウィンの彼だった。

「夜明け前に朝日を見る客たちが登ってくるから、それまでここで寝ていいよ」

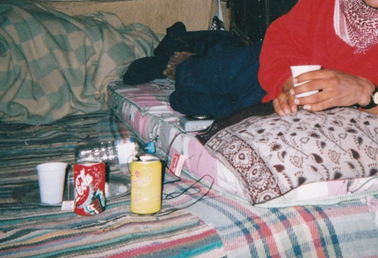

そう言われて入れてもらった山小屋は、表に菓子やジュース、レンタル用のマットレスと毛布が積んであり、奥は少し高床になっていて、小屋番の彼が眠るスペースと、客用のつくりつけの木の長椅子がある。

星の天蓋べッドも捨てがたかったが、突風に一晩中さらされるのはやはり寒かっただろう。私は山小屋で一宿の恩義にあずかることになった。

「カルカデ茶、飲む?」

「うん、ありがと」

私は長いすの方に座って紙コップを受けとった。彼はマットレスだけの寝床の上で、ごろりと寝転がって煙草に火をつけた。

「いつからこの仕事してるの?」

私は聞いた。彼は、灰を空き缶の中に落としながら、

「2年ぐらい前かな。その前は、砂漠ツアーのガイドをしていたんだ」

と答えた。

「なんで仕事変えたの?」

「こっちの方が金がいいんだよ」

毎朝、ふもとからベドウィンの親子がロバの背に水や食料などを乗せ、あの険しい山を登ってくるそうだ。小屋番が交代で荷物を受けとり、登山客相手に紅茶やお菓子を売ったり、マットや毛布を貸したりして商売をしている。客のいない合間にサンドイッチを食べ、お茶を飲み、山小屋の仲間どうしで話を交わす。小屋の裏側で溜め水を浴びるのがシャワーの代わりだ。

世界中から来た旅人たちが一生の思い出にするようなご来光も、町では決して見られないふるえあがるような星空も、彼らにとってはただの日常生活にすぎない。私たちは、夜が深まるまでいろんな話をした。

ふと見ると、彼は寝床に古いカセットプレイヤーを置いていた。

「どんな曲、聞くの?」

彼は、今まで灰を落としていた空き缶のロに、イヤホンをちょっとひっかけるようにして人れた。ボタンを押すと、かすかな音が空き缶の空洞にシャカシャカと反響し、女性の歌声が聞こえてきた。

「フェイルーズ…知ってる?」

「もちろん」

中東では知らぬ者とてない、レバノンの伝説の歌手だ。

黄色い裸電球だけの山小屋の中で、ひとつの空き缶から聞こえてくる歌声に、ふたりで息をつめて耳を澄ませた。世界一小さなコンサートホールだ。

「そっちの長椅子でも、あっちの床でも、好きなとこで寝なよ」

とはいえ、この狭いスペースでふたりきりになってしまうのを気遣ったのか、「あんたは家族みたいなもんだから、家にいると思って、何にも心配しなくていいよ」

と、いかにも客慣れしているベドウィンらしい台詞を言った。

そうして私は、シナイの旅の中でいちばんぐっすりと安らいで眠りに落ちていった。山頂で吹き荒れる夜風が、このちっぽけな山小屋を聖域のように包んでいた。空はいっそう冴えざえとし、深い眠りの中ですら、刻々と移動する天球図の音が聞こえてくるようだった。

そのうちに、夜が明けるだろう。

夜が明けたら私は下山し、また砂漠の道のそばにしゃがんで、なつめやしをかじりながら車を待つだろう。

かってこの同じ道を、数えきれないほどの人たちが通った。

隊商の商人、巡礼の人々、戦いに行く兵士たち、名もない詩人や学生たち……その同じ道に立って、私はまた、ヒッチハイクのために手をあげる。私も過去この大地の道に立ち、通りすぎていった無数の旅人のひとりにすぎない

「またね」

と、前夜のことなど何でもないありふれたことだったというように、私と青年は別れた。多分もう二度と会うことはないだろうが、またあさってにでも会えそうな別れ方だった。

シナイで出会った他の人々も同じだった。

「私たちの家はあなたの家」

と言ってくれたたくさんの人たち。実際には二度と訪れることはないだろうが、それでもあちらこちらにふらりと帰ってゆける拠点があるような気がする。多分、彼らが私のことをすっかり忘れてしまっても、そんなことなどおかまいなしに、また迎えいれてくれるだろう。

やがて車がやってきて、白い布を頭に巻いたベドウィンが聞くだろう。

「どこへ行くんだい?」

どこへ行こう?

そこはフェイルーズの大地。

シナイ半島は、その大地のふところに青いトルコ石の原石を抱いている。それはかってベドウィンが思いを寄せた海、守りつづけてきたオアシス、それとも失ってしまった海の結晶だったのかもしれない

「トゥールへ」

「そりゃ逆方向だ。俺はカイロへ行くんだ」

「じゃあ海へ続く道の分岐点で降ろして」

そこはフェイルーズの大地。

私は砂漠の中でたくさんの青く光る石を拾い、両手で包んで心の箱にそっとしまいこんだ。

〈了〉