大人が読む少年少女世界文学全集 第6巻

狩野香苗

◆記憶はあてにならない……

今回ご紹介する『少女パレアナ』は、私が子ども時代に一番影響を受けた本であり、大好きなお話だったので、約45年ぶりに読み直すのをとても楽しみにしていた。

とにかく好きな本だったので、主人公のパレアナはじめ、チルトン先生、ペンデルトンさんなど登場人物の懐かしい名前も忘れていなかったし、ストーリーもわかっていたし、物語のカギを握る「喜びの遊び」というゲームの説明なら私に任せてと言っていいくらい、少女時代の私はパレアナに心酔していた。だから、今回の原稿はノリにのって書けるわ、楽勝、楽勝! パレアナについて書くことが嬉しくてたまらず、張り切っていた。

ところが、読み直してみてビックリ仰天。私の記憶はまったくあてにならず、ストーリーも覚えていたものとはいろいろと食い違うし、期待とは全く違う読後感に驚かされ、茫然自失。これじゃぁ原稿なんて書けない状態に陥り、今に至る(締め切り前日です、ふえ編集長、スミマセン)。

とにかく複雑に絡まり、こんがらがってしまった記憶をなんとか整理してみよう。果たして私は、見失ってしまった私のパレアナをもう一度見つけられるのだろうか……

◆二人の少女――パレアナとポリアンナ

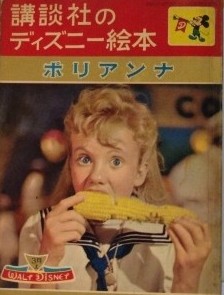

私がパレアナに初めて出会ったのは8歳の頃。映画の画面を切り取り写真絵本にした『ポリアンナ』(1963年 講談社ディズニー絵本)でだ。タイトルロールとなっている主人公の少女の名前 Pollyanna は、弘中つち子による初めての邦訳で『パレアナ』(1916年 日本基督教興文協会)と記された。その後の村岡花子訳でもパレアナとなっていたが、1963年のディズニー映画では『ポリアンナ』とされ、それ以降の書籍や絵本ではパレアナとポリアンナが併用されている。1986年にテレビアニメ「愛少女ポリアンナ物語」が放映されてからはポリアンナが定着したようで、近年の電子書籍では、「新訳 少女ポリアンナ」(木村由利子訳 2013年 角川文庫)となっている。

映画の実写版絵本というのは当時、めずらしかったのではないだろうか。少なくとも私は初めて読んだのだが、この映画でアカデミー賞子役賞を受賞したポリアンナ役のヘイリー・ミルズの愛らしさや、彼女の着ていたローウエストのモダンなドレス姿に憧れた。叔母さまの薄紫のドレスのゴージャスな美しさなどは今も目に鮮やかで、とにかく視覚的な印象が強く残っている。

この1年後に、私は村岡花子訳のパレアナの本を読んでいるのだが、どうやら似たようなお話だとは思っても、ポリアンナとパレアナが同一人物だったとは思わなかった。写真絵本では、ポリアンナの愛らしさやドレスの美しさばかり印象的で、「喜びの遊び」のことはまったく覚えていないし、「孤児の少年少女が頑固な親戚に引き取られ、やがて幸せをつかみ取る」という、似たようなお話は他にもたくさんあったのだ。

パレアナとポリアンナ――早くもここで混乱が生じ始めている。

◆二つの物語――本編と続編の混乱

さらに私は二つの物語、『少女パレアナ』(1913年)とその続編『パレアナの青春』(1915年)をごちゃまぜにしていた。

絵本を卒業した私は、9歳でその年に偕成社から発行された少女文学全集19巻の『パレアナの青春』を読んだ。

不思議なことに、この全集では本編の『少女パレアナ』は出版されていなくて、なんといきなり続編から読んでしまうことになる。ただ、この続編の前半には、『少女パレアナ』に描かれているパレアナの生い立ちが再度描かれていたし、もちろん物語の重大なカギを握る「喜びの遊び」について詳しく書かれていたから、それですっかり『少女パレアナ』も読んだ気になっていたようだ。

パレアナは牧師だった父が亡くなって孤児となり、独身の叔母に引き取られる。亡き父が教えてくれた、どんなことからも喜びを見つける「喜びの遊び」が、逆境の少女を支えてきた。頑固で厳しい叔母や、病気や貧困、孤独や諍いに苦しむ周囲の人々に、パレアナは「喜びの遊び」を教えて明るく励まし、やがて町中の人々が幸福を見つけ出す――というストーリーが『少女パレアナ』。

その後、青春期を迎えたパレアナの恋愛模様をコメディタッチで描いたのが『パレアナの青春』だが、私はこの恋愛模様の部分を読んでいるはずなのに、まったく覚えていない。パレアナがどんな大人になったのかも印象にない。

私の中のパレアナは、この少女文学全集の前半に“これまでのお話”的に描かれた少女のパレアナなのだ。そして、孤児で、頼みの叔母には冷たくあしらわれ、さらには事故で半身不随となるような逆境の中でも、なんとか喜びを見つけ出して希望を持ち続け、不平不満が溢れていた周囲の人々をも幸福にしてしまう、パレアナに憧れた。

私は、わがままで自分の思い通りにいかないとすぐ癇癪を起す自分を反省した。深く深く反省した。「パレアナのような良い子になろう、誰にでも好かれる子になろう」と決意し、「喜びの遊び」まで実践したのだった。それがどのくらい続いたのか、効果があったのかは覚えていないのだが、少なくても、小学生の私にはパレアナは天使のようであったし、その物語は人生のバイブルであった。

◆パレアナは天使なのか? モンスターなのか?

さて、今回読み直したのは、書棚に大切にしまっていた、村岡花子訳の角川文庫『少女パレアナ』(1980年36版)である。この文庫本を最初に読んだとき、私は25歳になっていた。さすがに「喜びの遊び」は実践していなかったが、失恋やら仕事の悩みやら、その年齢に相応しい辛いことがあるときには、パレアナを思い出していた。

多分、この本を買ったときも、なんとか自分を鼓舞しようとしていたのだろう。パレアナに励ましてもらい、人生の喜びを見つけて希望を見出したのか――なにがあったのかも、本を読んでどう感じたのかも、今はもう覚えていない。だが、45年も大事に書棚にしまっていたのだから、やはり『少女パレアナ』は変わらず私の人生を照らす、大事な1冊だったに違いない。

なのに、なのにだ……それから45年の長い月日が流れ、本の中のパレアナは変わるはずもなかったが、読み手の私はすっかり変わってしまったようだ。

9歳だった私も、25歳だった私も、そのままパレアナに自分を重ねていたが、もうすぐ70歳になる私は当然のごとく、頑なな中年のパレ―叔母さんに自分を重ねる。

すると、パレアナは自分のことばかりを延々としゃべり続ける、空気の読めない煩い少女にしか見えないのだ。彼女は牧師だった父の教会の、慰問箱と婦人会からなる小さな世界しか知らず、その狭い世界観にうんざりする。

裕福な家の女主人であり、町の名士であり、召使にかしずかれ、ひとり静かに暮らしていたパレ―叔母さんは、おしゃべりで独善的で、なんにでも褒め殺しのように「嬉しい」「喜ぶ」としか言わない姪に、振り回される。まったく迷惑な話だ。叔母さんがパレアナに「朝から晩まで『喜ぶ、喜ぶ、喜ぶ』で、あたしは頭がおかしくなりそうだよ」というのは当然だと、今は思う。

しかも、パレアナは叔母さんの過去の恋愛を勝手に誤解し、大騒動を引き起こす。「家には女の手と心か、子どもの存在が必要」なのだと、独り身であれば子供から年寄りまで、パレアナはとにかく家庭(ホーム)を築けとアレコレ画策する。これが20世紀初頭の健全な考えだったのだろうが、21世紀の今は、まったくの余計なお世話でしかない。だがそこはお話の世界。一歩間違えれば、別れた恋人たちの傷口をさらに広げてしまったかもしれないパレアナのおせっかいも、終わりよければすべてよし、めでたしめでたしとなる。

100年近く時が流れれば、人の考えも社会の状況も大きく変わる。だからしかたがないといえばそれまでだが、ぎょっとするような表現は他にもいくつかあった。

猫や犬を拾ったあとに、パレアナは孤児院を抜け出した少年ジミーと出会うのだが、それをパレアナが「ジミーを拾った」というのには、ぞっとした。

さらに、かつてパレアナの母親に失恋したペンデルトンさんが、「パレアナが欲しい、引き取って一緒に暮らしたい」と騒ぎ出す場面にもぎょっとした。もちろん、明るく優しいパレアナを気に入ったからこそ出た言葉なのだろうが、なんだか『源氏物語』の、かなわぬ恋の相手の藤壺の面影を求めて若紫を連れ去り、理想の女性に育てたのちに妻とした、光源氏の姿と重なるのだ。

“「少年少女世界の名作」では、性的な話題は用心深く避けられるのが常だ(中略)少女たちが引き取られる家庭には、「男」はいない”(『謎解き少年少女世界の名作』長山靖生著、2003年、新潮新書)と読んだことがある。『赤毛のアン』のマシューは高齢で極端な女性恐怖症、『秘密の花園』の主は旅行者で不在がち、『アルプスの少女ハイジ』のおじいさんも含め、彼らは「男」という性を感じさせない存在となっている。それと比べて、ペンデルトンさんの告白のなんと生々しいこと。9歳と25歳では見逃していたが、70歳ともなると、これは捨てておけない。

まるで重箱の隅を突っつくように、大好きだった物語のあちこちに、今では気に入らない部分を見つけだしてしまう。かつて、「喜びの遊び」を果てしなく続けるパレアナは、人々に希望を与え、幸福へと導く天使のように思えていたのに、今ではモンスター少女に見える。

パレアナを受け入れる柔軟な心を持っていた少女の私も、頑固で心の狭いおばさんになり果ててしまったのだろうか――少し悲しくもある。

◆危険なまでの楽観主義――パレアナ症候群

心理学にはパレアナ症候群とかポリアンナ症候群、Pollyanna syndromeと呼ばれる心的症状があるという。

ウイキペディアには、「直面した問題に含まれる微細な良い面だけを見て負の側面から目を逸らすことにより、現実逃避的な自己満足に陥る心的症状のことである。別の言い方で表すと、楽天主義の負の側面を表す、現実逃避の一種だと言い換えることもできる」とある。語源はもちろん、この『少女パレアナ』の物語。なんとなく悲観主義より楽観主義のほうが良い、物事がうまく進むようなイメージがあるが、そこにはなんの根拠もない。危険なまでの楽観主義は、悲観主義と同等の心の病であり、パレアナ症候群は、幼少期に精神的に辛く苦しい境遇を体験し、その現実があまりに辛いので、結果としてポジティブな夢想の中に逃げ込む――そう聞くと、パレアナをモンスターと呼ぶのも、ためらわれるのだが……。

文庫本の表紙カバーに長尾みのるが描いた、教会の婦人会が選んだ赤のギンガムチェックの服を着て、麦わら帽子をかぶっている、そばかすだらけのパレアナは、喜びに満ちた明るい笑顔ではない。左右で大きさの違う眼はどこか虚ろで、悲しみをこらえるように小さな唇を固く結んでいる。

孤児となり、たった一人ではるばる西部から東部へ旅をし、初めて会った叔母からは優しい言葉をかけられることもない。その叔母に「きょうはおもしろかったわ。あたしは叔母さんのそばにいるのが好きになると思います」と告げた15分後、みすぼらしい屋根裏部屋で「喜びの遊びができない」と泣き崩れるパレアナなのだ。

周囲の空気を読もうともせず、相手の思いなどお構いなしに、「喜びの遊び」を演じ続け、「喜び、喜び、喜び」と唱え続ける騒がしいパレアナの心の奥深くには、孤独、不安、悲しみが隠されていた。

パレアナは天使でもモンスターでもない。容易に本心を見せはしないが、豊かな感受性をもち、それゆえに傷つきやすい少女にすぎない。それなら、パレアナの悲しみに寄り添い、そっと抱きしめてあげることこそ、70歳の叔母さんにできることではないかと、やっとここで思いいたる。

やっぱり、『少女パレアナ』は、一筋縄ではいかない、凄い本なのかもしれない。